Una mujer peruana curtida bajo el sol ayacuchano que creció entre campos de papa, quinua y mashua, Aguchita. Tú, Señor supiste moldear su alma como aquel alfarero que embarra sus manos del barro que moldea, con paciencia y delicadeza: con ternura.

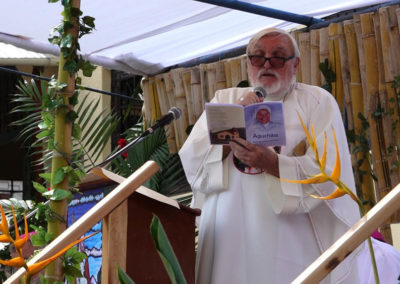

La hemos sentido madre los miles de peregrinos que nos congregamos en La Florida, centro poblado enclavado en la selva alta y en donde hoy se respira vida. Fue aquí que su creador le permitió ser madre y dar vida, pero también sufrir su martirio. Aguchita, la llamaban desde niña, madre tierna y amable. Madre para un pueblo olvidado, lejano y remoto, confundido y amedrentado, azuzado por la violencia que mata y que muere. Y hoy la Iglesia Santa la declara beata, Mártir de la Misericordia. Más de dos mil personas reunidas ante tu altar, Señor, para ser testigos de este evento histórico en el que se eleva a los altares a una humilde mujer cuya fortaleza solo eras tú. Cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos, religiosas y religiosos, y tus fieles vinieron desde todo el Perú a ser parte de esta fiesta grande de amor que reunió a tu pueblo santo y tan amado, a tu Iglesia.

La vida en la selva tan lejana implica el abandono total a la divina providencia, en la cual tu hija, Aguchita confió plenamente. Una providencia de la que fuimos testigos el fin de semana, pues sin grandes donaciones ni mecenas, comimos, bebimos, cantamos y bailamos. Fuimos testigos de aquellos cinco panes y dos peces que se convirtieron en banquete de miles: nadie se fue sin comer.

Como dice la canción: “Los hijos de la selva te alabamos Señor, las aguas de los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban Señor”. La vida de Aguchita fue como aquella agua de lluvia refrescante que cae por las verdes cataratas y que llenan de vida al caer. Si la mar fuese el morir, para ella el morir significó un vivir eterno, una vida en abundancia que nos inunda de frescor y fuerzas nuevas, renovadas. Sangre de mártir derramada por ti, por nosotros también y que salpica santidad.