Juan Cancio de Kety, Santo

Sacerdote, profesor de la universidad, 23 de diciembre

Sacerdote y Maestro

Sacerdote y Maestro

Martirologio Romano: San Juan de Kety, presbítero, el cual, siendo sacerdote, se dedicó a la enseñanza durante muchos años en la Academia de Cracovia, después recibió el encargo pastoral de la parroquia de Olkusia, en donde, añadiendo a la recta fe un cúmulo de virtudes, se convirtió para los cooperadores y discípulos en ejemplo de piedad y caridad hacia el prójimo, y después emigró a los gozos celestiales en Cracovia, ciudad de Polonia. († 1473)

Etimológicamente: Juan = Dios es misericordia. Viene de la lengua hebrea.

Observación: En el antiguo santoral se lo recordaba el 20 de octubre12:18

Breve Biografía

Hagamos un esfuerzo por imaginarnos el ambiente en que se encuadra la figura de este Santo y que es, en verdad, muy diverso del que hemos encontrado al hablar de otros muchos. Porque Polonia, en plena Edad Media, presentaba características profundamente similares. No era sólo su clima, extremado y duro, ni la vecindad, siempre amenazadora de los turcos, ni de la singularidad de su régimen político, fuertemente dominado por una aristocracia que, en su ceguera, habrá de conducir reiteradamente a lo largo de la historia al país hacia su ruina. Es, sobre todo, el carácter abigarrado del elemento humano.

Polonia, sin fronteras naturales, fácilmente accesible a sus vecinos, presentaba entonces, como continúa presentando hoy mismo, una extremada mezcla de razas. Cuando en 1390 nace el que habia de ser San Juan Cancio, su pueblo, Kanty, situado cerca de Auschwitz, al oeste de Cracovia, no pertenecía propiamente a Polonia, sino a Silesia y sólo muchos años después, hacia el fin de la vida del Santo, vol]vería a ser polaco. Pero no demos demasiada importancia a esto, porque todo era mezcla. En las mismas poblaciones inequívocamente polacas, continuaba rigiendo el Derecho germánico, juntamente con el polaco, y no era raro oir hablar alemán. Las mismas costumbres estaban fuertemente impregnadas de orientación teutónica, Lo mismo se diga, y mucho más, de Cracovia, donde habría de transcurrir casi toda la vida del Santo. Ciudad cosmopolita, constituía el más importante mercado del este de Europa. Aún no se había descubierto América, ni la ruta del Cabo de Buena Esperanza permitía traer los productos exóticos desde el Lejano Oriente. Por eso Cracovia era el gran mercado en que se abastecían españoles, italianos, franceses…, y al que concurrían también húngaros, checos, eslovacos e incluso, en los tiempos de paz, los mismos turcos.

En este ambiente va a actuar nuestro Santo. Y lo va a hacer en tiempos de intensa fermentación intelectual. Durante toda su vida ha de sentir frente a si el peso del atractivo que sobre la multitud estudiantil ejercían las nuevas ideas. La Universidad pasaba por un buen momento. Fundada por Casimiro el Grande en 1364, había conseguido en 1397 la Facultad de Teología, y se encontraba al mediar el siglo xv en una etapa de extraordinario florecimiento. Los reyes la habían mimado, y los estudiantes acudían a ella en gran cantidad. Pero… Ios errores de los husitas y taboritas no dejaban de ejercer atractivo y se imponia un trabajo duro para defender la ortodoxia.

En este ambiente va a actuar nuestro Santo. Y lo va a hacer en tiempos de intensa fermentación intelectual. Durante toda su vida ha de sentir frente a si el peso del atractivo que sobre la multitud estudiantil ejercían las nuevas ideas. La Universidad pasaba por un buen momento. Fundada por Casimiro el Grande en 1364, había conseguido en 1397 la Facultad de Teología, y se encontraba al mediar el siglo xv en una etapa de extraordinario florecimiento. Los reyes la habían mimado, y los estudiantes acudían a ella en gran cantidad. Pero… Ios errores de los husitas y taboritas no dejaban de ejercer atractivo y se imponia un trabajo duro para defender la ortodoxia.

Al llegar a la Universidad, Juan ponia fin a una educación que pudiéramos llamar casi campesina. Habia nacido en el seno de una familia patriarcal, y se habia educado cristianísimamente, con una orientación ortodoxa, sólida y segura. Incorporado a la Universidad, después de algunas duras pruebas que él supo sobrellevar con firmeza, se dedicó con tal entusiasmo a los estudios que su figura pronto destacó. En 1417 obtuvo el doctorado en Filosofía, y poco después en Teología. Ordenado de sacerdote, nombrado canónigo de Cracovia, obtuvo una cátedra de teologia en la Universidad, y continuó residiendo en el mismo Colegio Mayor en que había residido mientras fue estudiante. Fuera de su estancia en una parroquia y de sus viajes, no conocerá Juan ninguna otra residencia.

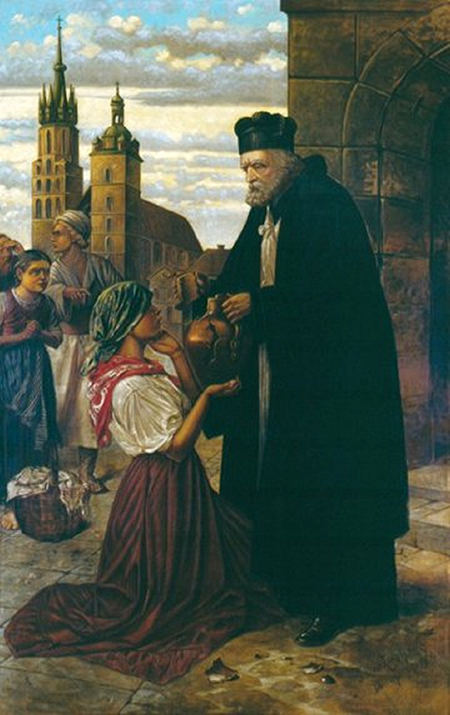

La estampa que nos ha llegado de él a través de los siglos es la de un profesor universitario verdaderamente ejemplar; sin faltar jamás a clase, enteramente al servicio de los estudiantes, consagrando largas horas al estudio, explicando con claridad y humildad, viviendo intensamente la vida universitaria. Sus méritos le llevarán hasta el mismo rectorado y durante muchos siglos la toga morada que él había ostentado mientras fue rector servirá también a quienes le sucedan en el cargo como una consigna de superación y de fidelidad.

No escapó, sin embargo, a las intrigas, no infrecuentes por desgracia en ambientes universitarios. Cuando el claustro hubo de designar algunos de sus miembros para tareas muy delicadas, pudo observarse que prescindían de él. Es posible que su rectitud hiciera de él un profesor incómodo, de los que no transigen, de los que, con su cumplimiento, constituyen una muda reprensión para los demás. Lo cierto es que un buen día la Universidad, correspondiendo a una petición de los feligreses de la parroquia de Olkusz, le designó como párroco de la misma.

La prueba debió de resultarle dura, porque no suele ser fácil que un intelectual se adapte a las tareas pastorales, en directo contacto con las almas. De hecho nos consta, sin embargo, que fue un párroco admirable, y que en los años, que no fueron muchos, que estuvo al frente de su parroquia, esta cambió profundamente. Había estado hasta entonces muy descuidada, faltando la instrucción religiosa, existiendo en ella facciones y partidos que se odiaban a muerte, y pudiéndose encontrar no poca indiferencia en algunos feligreses. Pero el párroco consiguió transformar por completo la parroquia: la caridad, la unión fraternal, el destierro de los vicios, proclamaron la fina calidad del buen pastor. Sin embargo, a éste se le hacía dura aquella vida, que parece que le condujo a sentir fuertes escrúpulos, y la Universidad terminó por darse cuenta del disparate que había hecho. En 1340 volvía a triunfar a su cátedra de teología. Y poco después fue designado como profesor de religión de la familia real de Polonia.

Es curioso que el Santo, que jamas se permitía faltar a clase, hiciera una excepción para emprender por dos veces muy largos viajes. En efecto, primero emprendió una peregrinación hacia Jerusalén, pasando por Roma, ciudad para él amadisima como sede del Papa. Y años después vuelve de nuevo a emprender el camino de Roma, aunque sin condescender con las peticiones de quienes, pasmados por su ciencia, querían que se quedase allí.

En uno de estos viajes le ocurrió el conocido episodio de su encuentro con los ladrones, que demuestra su amor a la verdad. Cuando le hubieron despojado de todo su dinero le preguntaron si tenía más, contestó que no, pero habiendo recordado que le quedaban unos escudos cosidos en el forro de su manto, llamó a los ladrones para entregárselo.

Más hermosa aún es la anécdota ocurrida en el refectorio del Colegio Mayor en que vivía. Iba a sentarse a la mesa cuando vió a la puerta un pobre pidiendo limosna. Los ojos de todos estaban fijos en él. Con toda sencillez se levantó, entregó su comida íntegra al pobre y al volver a su sitio… estaba allí la comida. Desde entonces, durante siglos, en el Colegio Universitario de Cracovia se preparaba siempre una ración para un pobre. «Pauper venit», viene un pobre, exclamaba el rector. «Iesus Christus venit», Jesucristo viene, contestaban todos los reunidos. Y la comida era entregada al pobre.

Notemos que, no sólo en su época de párroco, sino también en su cargo de profesor de Universidad, San Juan sentía como exigencia de su sacerdocio el trabajo directo con las almas. Con frecuencia se le veía predicando en las iglesias de la ciudad, ordinariamente en latín, lengua entonces muy corriente en Polonia, y a veces en polaco, porque, paradójicamente, en las iglesias de la ciudad se usaba el latín, mientras en la de la Universidad se usaba la lengua nacional.

Notemos que, no sólo en su época de párroco, sino también en su cargo de profesor de Universidad, San Juan sentía como exigencia de su sacerdocio el trabajo directo con las almas. Con frecuencia se le veía predicando en las iglesias de la ciudad, ordinariamente en latín, lengua entonces muy corriente en Polonia, y a veces en polaco, porque, paradójicamente, en las iglesias de la ciudad se usaba el latín, mientras en la de la Universidad se usaba la lengua nacional.

Inmensamente limosnero, era el paño de lágrimas de todos los estudiantes necesitados de la ciudad. En cierta ocasión, en medio del crudísimo invierno polaco, cruzando la plaza a media noche, encontró a un pobre que temblaba, le entregó su manteo y siguió a cuerpo, muerto de frío, camino de la iglesia para recitar maitines. Casos como éstos, en ocasiones florecidos de milagros, se conservan en gran número en los documentos de la época.

Murió a los ochenta y tres años, en la vigilia de Navidad del año 1473. Pero antes pronunció, ante todo el claustro de la Universidad, reunido en torno a su lecho, una hermosisima alocución, en la que condensó su espiritualidad de sacerdote, de canónigo y de profesor de Universidad santo:

«Confiándoos el cuidado de formar la juventud en la ciencia y en las buenas costumbres, Dios os ha elevado, señores y hermanos mios, lo bastantemente alto para que no dudéis en pisotear, como indigna de vosotros, la gloria que los hombres reciben unos de otros, y cuya búsqueda insensata trae frecuentemente la muerte a nuestras almas. Velad cuidadosamente de la doctrina, conservad el depósito sin alteración y combatid, sin cansaros jamás, toda opinión contraria a la verdad; pero revestíos en este combate de las armas de la paciencia, de la dulzura y de la caridad recordando que la violencia, aparte del daño que hace a nuestras almas, daña las mejores causas. Aunque hubiera estado en el error sobre un punto verdaderamente capital, jamás un violento hubiera conseguido sacarme de él; muchos hombres están sin duda hechos como yo. Tened cuidado de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos.»

Su voz se quebró al llegar aquí, sin duda por el esfuerzo que estaba haciendo. Descansó un momento, y continuó después:

Su voz se quebró al llegar aquí, sin duda por el esfuerzo que estaba haciendo. Descansó un momento, y continuó después:

«Causa y fin de todo lo que existe, Dios eterno y todopoderoso, que gobiernas y conservas por tu divina providencia todo lo que has creado, recíbeme en tu inefable misericordia, y consiente que por la pasión y los méritos infinitos de tu Hijo, yo me reúna a Ti por toda la eternidad.»

Y dicho esto, expiró suavemente.

Toda la ciudad se conmovió. Sus funerales fueron verdaderamente extraordinarios. Pronto empezó el rumor de los milagros obtenidos por su intercesión, que Matías de Miechow primero, y después otros continuadores fueron recogiendo en un curioso diario, en el que se reflejan las costumbres polacas del siglo xv, desde 1475 a 1519. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa Ana de Cracovia, en la que sesenta años después se le dió una sepultura más honrosa. Sin embargo, su causa de beatificación se fue retrasando durante muchos años. En 1628 el cura de la iglesia de Santa Ana, Adán Opatavius (Opatowczyk) publicó una vida con un catálogo de milagros, en latín. En 1632 aparecía la traducción polaca. Y en 1680 Inocencio XII le beatificaba. Por fin, el 16 de julio de 1767, Clemente XII le canonizó, cinco años antes de la primera partición de Polonia. Su fiesta fue fijada el 20 de octubre y elevada por Pío VI en 1782 a rito doble.

«Insigne Juan, tú eres la gloria de la nación polaca, el orgullo del clero, el honor de la Universidad, el padre de tu patria».

Es la voluntad de Dios

Santo Evangelio según san Lucas 1, 57-66. Jueves IV de Adviento

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

Cristo, Rey nuestro.

¡Venga tu Reino!

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

¡Ya estás apunto de llegar, Señor! Dame la gracia de tenerte un buen lugar preparado en mi corazón. No permitas que este año llegues a mi alma y la encuentres desarreglada, sucia o en mal estado. Dame la gracia de estar alerta cuando me hablas y de escuchar tu voz. Aumenta mi fe, mi esperanza y mi caridad. San José, ayúdame a preparar mi corazón como preparaste la gruta de Belén para que Jesús naciera allí de la mejor manera.

Evangelio del día (para orientar tu meditación)

Del santo Evangelio según san Lucas 1, 57-66

Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.

Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.

A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: «No. Su nombre será Juan». Ellos le decían: «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.

Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: «¿Qué va a ser de este niño?» Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él.

Palabra del Señor.

Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.

Me puedo detener a meditar sobre el tema del cumplimiento de la Voluntad de Dios en mi vida. Es el ejemplo que me dejan Isabel y Zacarías en el Evangelio de hoy.

Ponerle de nombre Juan al niño recién nacido. Era ésta la Voluntad de Dios. Aunque todos no lo entendieran, se preguntarán el por qué e incluso dudarán de la decisión. La Voluntad de Dios era esa. Los inconvenientes caen cuando se está decidido a realizar con tu gracia lo que quieres y esperas de mí. Dame la gracia, Señor, de descubrir qué es lo que quieres y esperas de mí en este período de adviento y navidad y buscar realizarlo.

La Voluntad de Dios no es un elemento que coarta, limita, envilece mi libertad. Por el contrario, el cumplimiento de tu Voluntad es algo que me hace crecer como creatura, como persona. Ahí tengo el ejemplo de Zacarías. Cumplir tu Voluntad le regresó el habla, le devolvió aquel estado que había perdido por su falta de fe. La libertad es un don que se acrecienta cuando se entrega a ti.

Cuando se es niño, y más aún adolescente, poco se comprende por qué se tiene que obedecer a los padres. De grandes, y más cuando se tienen hijos, se comprende que esos mandatos y deseos siempre estaban movidos por el amor y la búsqueda de lo mejor. Así es también con tu Voluntad. No es un yugo insoportable que aguantar, una tiranía o dictadura de poder… no; es el amor que aconseja, orienta y pide a sus hijos lo que se sabe que a ellos, a mí, más conviene. Dame la gracia, Señor, de buscar siempre y en todo momento descubrir y realizar tu Voluntad sobre mi vida, siendo consciente de que siempre quieres lo mejor para mí.

«Si no la ejercitamos bien, la libertad nos puede conducir lejos de Dios, puede hacernos perder la dignidad de la que Él nos ha revestido. Es por eso que son necesarias las orientaciones, las indicaciones y también las reglas, tanto en la sociedad como en la Iglesia. ¡No perdáis la gran dignidad de hijos de Dios que se nos ha donado! Así encontrarán la alegría auténtica porque Él nos quiere hombres y mujeres plenamente felices y realizados, ¡solo cumpliendo la voluntad de Dios Padre podemos cumplir el bien y ser luz del mundo y sal de la tierra!». (Discurso S.S. Francisco, 5 de agosto de 2014).

Diálogo con Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.

Propósito

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

Me detendré un momento ante un belén y les pediré a María y José me ayuden, con su intercesión, a realizar siempre la Voluntad de Dios sobre mí.

Despedida

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

¡Cristo, Rey nuestro!

¡Venga tu Reino!

Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.

Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

Relación entre San Juan Bautista y Jesús

¿Qué influencia tuvo San Juan Bautista en Jesús?

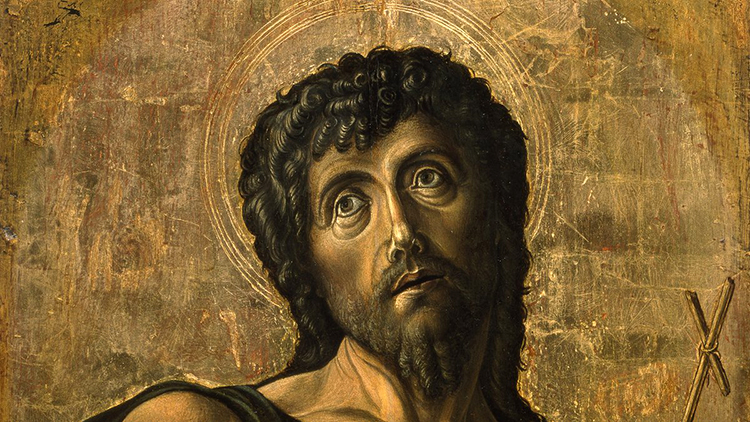

La figura de San Juan Bautista ocupa un lugar importante en el Nuevo Testamento y concretamente en los evangelios. Ha sido comentada en la tradición cristiana más antigua y ha calado hondamente en la piedad popular, que celebra la fiesta de su nacimiento con especial solemnidad desde muy antiguo.

La figura de San Juan Bautista ocupa un lugar importante en el Nuevo Testamento y concretamente en los evangelios. Ha sido comentada en la tradición cristiana más antigua y ha calado hondamente en la piedad popular, que celebra la fiesta de su nacimiento con especial solemnidad desde muy antiguo.

En los últimos años viene siendo centro de atención entre los estudiosos del Nuevo Testamento y de los orígenes del cristianismo que se plantean qué se puede conocer acerca la relación entre Juan Bautista y Jesús de Nazaret desde el punto de vista de la crítica histórica.

Dos tipos de fuentes hablan de Juan Bautista, unas cristianas y otras profanas. Las cristianas son los cuatro evangelios canónicos y el evangelio gnóstico de Tomás. La fuente profana más relevante es Flavio Josefo, que dedicó un largo apartado de su libro Antiquitates Judaicae (18,116-119) a glosar el martirio del Bautismo a manos de Herodes en la fortaleza de Maqueronte (Perea). Para valorar las eventuales influencias puede ayudar fijarse en lo que se sabe acerca de la vida, la conducta y el mensaje de ambos.

1. Nacimiento y muerte

Juan Bautista coincidió en el tiempo con Jesús, seguramente nació algún tiempo antes y comenzó su vida pública también antes.

Era de origen sacerdotal (Lc 1), aunque nunca ejerció sus funciones y se supone que se mostró opuesto al comportamiento del sacerdocio oficial, por su conducta y su permanencia lejos del Templo. Pasó tiempo en el desierto de Judea (Lc 1,80), pero no parece que tuviera relación con el grupo de Qumrán, puesto que no se muestra tan radical en el cumplimiento de las normas legales (halakhot).

Murió condenado por Herodes Antipas (Flavio Josefo, Ant. 18,118). Jesús, por su parte, pasó su primera infancia en Galilea y fue bautizado por él en el Jordán. Supo de la muerte del Bautista y siempre alabó su figura, su mensaje y su misión profética.

2. Comportamiento

De su vida y conducta Josefo señala que era “buena persona” y que muchos “acudían a él y se enardecían escuchándole”. Los evangelistas son más explícitos y mencionan el lugar donde desarrolló su vida pública, Judea y la orilla del Jordán, su conducta austera en el vestir y en el comer, su liderazgo ante sus discípulos y su función de precursor, al descubrir a Jesús de Nazaret como verdadero Mesías.

Jesús, en cambio, no se distinguió en lo externo de sus conciudadanos: no se limitó a predicar en un lugar determinado, participó en comidas de familia, vistió con naturalidad y, aun condenando la interpretación literalista de la ley que hacían los fariseos, cumplió todas las normas legales y acudió al templo con asiduidad.

3. Mensaje y bautismo

Juan Bautista, según Flavio Josefo, “exhortaba a los judíos a practicar la virtud, la justicia unos con otros y la piedad con Dios, y después a recibir el bautismo”. Los evangelios añaden que su mensaje era de penitencia, escatológico y mesiánico: exhortaba a la conversión y enseñaba que el juicio de Dios es inminente: vendrá uno “más fuerte que yo” que bautizará en espíritu santo y fuego.

Su bautismo era para Flavio Josefo “un baño del cuerpo” y señal de la limpieza del alma por la justicia. Para los evangelistas era “un bautismo de conversión para el perdón de los pecados” (Mc 1,5). Jesús no rechaza el mensaje del Bautista, más bien parte de él (Mc 1,15) para anunciar el reino y la salvación universal, y se identifica con el Mesías que Juan anunciaba, abriendo el horizonte escatológico.

Y, sobre todo, hace de su bautismo fuente de salvación (Mc 16,16) y puerta para participar de los dones otorgados a los discípulos.

En resumen, entre Juan y Jesús hubo muchos puntos de contacto, pero todos los datos conocidos hasta ahora ponen de manifiesto que Jesús de Nazaret superó el esquema veterotestamentario del Bautista (conversión, actitud ética, esperanza mesiánica) y presentó el horizonte infinito de salvación (reino de Dios, redención universal, revelación definitiva).

¿Jesús era discípulo de San Juan Bautista?

Puesto que la relación entre Juan Bautista y Jesús fue tan directa e intensa, cabría preguntarse si entre ellos hubo una relación de maestro-discípulo. Para una respuesta adecuada a esta cuestión se requieren explicar los tres datos que se han debatido sobre este tema entre los estudiosos, a saber, el discipulado de Juan, el alcance de su bautismo en el Jordán y las alabanzas de Jesús al Bautista.

Puesto que la relación entre Juan Bautista y Jesús fue tan directa e intensa, cabría preguntarse si entre ellos hubo una relación de maestro-discípulo. Para una respuesta adecuada a esta cuestión se requieren explicar los tres datos que se han debatido sobre este tema entre los estudiosos, a saber, el discipulado de Juan, el alcance de su bautismo en el Jordán y las alabanzas de Jesús al Bautista.

1. Los discípulos de Juan

Los evangelios señalan con frecuencia que Juan tenía discípulos, entre los cuales algunos se fueron con Jesús (Jn 1,35-37). No eran, por tanto simples seguidores eventuales; le acompañaban, le seguían y seguramente compartían su misma vida (Mc 2,18) y sus mismas ideas (Jn 3,22).

Flavio Josefo distinguía dos clases de partidarios, unos que le escuchaban con atención hablar de virtud, de justicia y de piedad, y se bautizaban; otros que “se reunían en torno a él porque se exaltaban mucho al oírle hablar” (Antiquitates iudaicae 18,116-117). Entre los seguidores de Juan hubo quien llegó a plantear a su maestro si Jesús con su conducta estaba mostrándose como un rival (Jn 3,25-27), por tanto no lo consideraban como uno de los suyos.

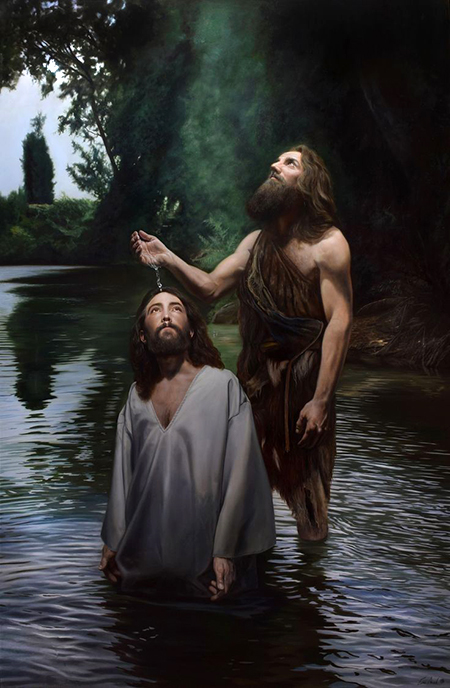

2. El bautismo de Jesús

Los especialistas no dudan de la historicidad del hecho, entre otras cosas porque su inclusión en los evangelios planteaba ciertas dificultades: una, la posible interpretación de que el Bautista era superior al bautizado, a Jesús, y otra, que siendo un bautismo de penitencia podría pensarse que Jesús tenía conciencia de ser pecador.

Los sinópticos dejan claro en sus relatos que Juan se reconoce inferior: rehúsa bautizar a Jesús (Mt 3,13-17), la voz del cielo revela la dignidad divina de Jesús (Mc 1,9-11), y el cuarto evangelio que no relata el bautismo señala que el Bautista da testimonio de haber visto posarse la paloma sobre Jesús (Jn 1,29-34) y de su propia inferioridad (Jn 3,28).

Si embargo, no se deduce de ahí inmediatamente que Jesús fuera discípulo de Juan el Bautista. Si los evangelistas si no detallan que Jesús fue discípulo de Juan es porque no lo fue.

3. Las alabanzas de Jesús

Hay dos frases de Jesús que demuestran su estima por el Bautista. Una la recogen Mateo (Mt 11,11) y Lucas (7,28): “no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista”. Otra está en Marcos (9,13) y aplica al Bautista la profecía de Ml 3,23-24: “Elías vendrá primero y restablecerá todas las cosas (…).

Hay dos frases de Jesús que demuestran su estima por el Bautista. Una la recogen Mateo (Mt 11,11) y Lucas (7,28): “no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista”. Otra está en Marcos (9,13) y aplica al Bautista la profecía de Ml 3,23-24: “Elías vendrá primero y restablecerá todas las cosas (…).

Sin embargo, yo os digo —afirma Jesús— que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que querían, según está escrito de él”. No cabe duda de que la persona de Juan, su bautismo (cfr. Mt 21,13-27) y su mensaje estuvieron muy presentes en la vida de Jesús.

Sin embargo siguió un camino totalmente diferente: en su conducta, puesto que recorrió todo el país, la capital Jerusalén y el ámbito del templo; en su mensaje, pues predicó el reino de salvación universal; en sus discípulos, a quienes instruyó en el mandamiento del amor por encima de normas legales y hasta de prácticas ascéticas. Pero lo más llamativo es que Jesús abre el horizonte de salvación a todos los hombres de todas las razas y de todos los tiempos.

En resumen, en el supuesto poco probable y nada comprobado de que Jesús pasara algún tiempo junto a los seguidores del Bautista, no se puede decir que recibiera un influjo decisivo. Jesús más que discípulo fue el Mesías y Salvador anunciado por el último y mayor de los profetas, Juan el Bautista.

Rompamos el espejo de la vanidad para encontrar a Dios

Catequesis del Papa Francisco, 22 de diciembre de 2021.

Con la lectura del evangelista Lucas (Lc 2, 10-12) a modo de introducción, el Papa Francisco dedicó su catequesis de la audiencia general de esta mañana al nacimiento de Jesús. En efecto dice el pasaje bíblico: “En aquel momento, el ángel dijo a los pastores: ‘No tengan miedo. He aquí que les anuncio una gran alegría que será de todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David nació para ustedes un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es para ustedes la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”.

“Hoy – dijo el Papa – a pocos días de la Navidad, quisiera recordar con vosotros el evento del cual no puede prescindir la historia: el nacimiento de Jesús. Para observar el decreto del emperador César Augusto, que ordenaba registrarse en el censo del propio pueblo de procedencia, José y María van de Nazaret a Belén. Nada más llegar, buscan en seguida alojamiento, porque el parto es inminente; pero lamentablemente no lo encuentran, y entonces María se ve obligada a dar a luz en un pesebre”.

Tras recordar que “¡al Creador del universo no le fue concedido un lugar para nacer!”, Francisco planteó que tal vez “fue una anticipación de lo que dice el evangelista Juan: ‘Vino a su casa, y los suyos no la recibieron’; y de lo que Jesús mismo dirá: ‘Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.

Destacó asimismo que “un ángel quien anunció el nacimiento de Jesús, y lo hizo a los pastores humildes. Y fue una estrella la que indicó a los Magos el camino para llegar a Belén El ángel es un mensajero de Dios”. De ahí su afirmación:

“La estrella recuerda que Dios creó la luz y que ese Niño será ‘la luz del mundo’, como Él mismo se autodefinirá, la ‘luz verdadera’ […] que ilumina a todo hombre, que ‘brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron’”

Mientras añadió que “los pastores representan a los pobres de Israel”, a las “personas humildes que interiormente viven con la conciencia de la propia falta”, y precisamente por esto “confían más que los otros en Dios”. De manera que, “son ellos los primeros en ver al Hijo de Dios hecho hombre, y este encuentro les cambia profundamente. Cuenta el Evangelio que se volvieron ‘glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto’”.

“Volvamos a casa con el deseo de los ángeles: ‘Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor’. Recordemos siempre: ‘En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó […]. Él nos amó primero’”.

“Este es el motivo de nuestra alegría”, dijo también el Santo Padre: “Saber que hemos sido amados sin ningún mérito, siempre somos precedidos por Dios en el amor, un amor tan concreto que se ha hecho carne y vino a habitar en medio de nosotros. Este amor tiene un nombre y un rostro: Jesús es el nombre y el rostro del amor que está en el fundamento de nuestra alegría”.

Saludos del Papa

“Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que el nacimiento de Cristo llene sus corazones y el mensaje de los ángeles: ‘Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor’ presida sus vidas, recordando que Dios nos ha amado primero. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias y feliz Navidad”.

Al saludar a los queridos fieles de lengua portuguesa, Francisco los invitó a volver a casa con el “anhelo de los ángeles” en sus corazones: “La paz en la tierra para los que Dios ama”. Y los invitó a recordar siempre que “no fuimos nosotros los que amamos a Dios primero, sino que fue él quien nos amó”. “Este es el motivo de nuestra alegría”, añadió el Papa y les deseó a todos, y a sus familias “una Santa Navidad”.

A los peregrinos de lengua inglesa el Santo Padre les dijo que al acercarnos a la Santa Navidad, deseaba invocar sobre ellos y sus familias “la alegría y la paz en el Señor Jesús”.

En su saludo cordial a los fieles de lengua francesa, el Papa dió su bienvenida a los peregrinos de la diócesis de Sens y a los jóvenes de Draguignan.Tras recordarles que “Jesús es el nombre y el rostro del amor de Dios que ha venido a habitar entre nosotros”, el Obispo de Roma les deseó que lo busquen y “la alegría de encontrarlo en esta Navidad”.

Al dirgirse a los polacos presentes el Santo Padre les manifestó su deseo de que “durante las fiestas navideñas los acompañe la alegría que supone saber que, sin ningún mérito por nuestra parte, Dios nos ha amado con un amor tan concreto que se hizo carne y vivió entre nosotros”. “Este Amor – les dijo – tiene un nombre: Jesús”, y les deseo que “nazca en sus corazones, en sus hogares y en sus familias”.

A los fieles de lengua árabe el Pontífice les dijo que “la Navidad es una llamada a hacer el bien, a difundir la alegría y a tender la mano a los necesitados”. Y los invitó a recordar las palabras de Jesucristo: «Todas las veces que hicieron estas cosas a uno solo de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron». Y les deseó a todos una feliz Navidad.

En su saludo navideño a los peregrinos de lengua alemana Francisco les dijo que “la Navidad es un tiempo propicio para compartir en familia la alegría del nacimiento de nuestro Redentor y hermano Jesús”. Por esta razón los invitó a invocar “al Niño divino para que nos proteja de la pandemia y de cualquier otro mal”.

Por último, hablando en italiano, saludó a algunos grupos presentes y concluyó con su pensamiento habitual dirigido a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados.

Reconocer al Señor en el Niño de Belén

“Nos preparamos para la próxima fiesta de la Navidad – dijo el Papa antes de rezar el Padrenuestro en latín y de impartir su bendición apostólica – en la que se anuncia la llegada del esperado ‘Rey de los gentiles’». De ahí que haya deseado a todos que se preparen con fe para reconocer “en el Niño de Belén al Señor de toda su existencia, contemplando en la sencillez del pesebre al Hijo de Dios, que trae la gracia y la salvación”.

La Navidad explicada

Sorprende el hecho de que muchos padres han contado, y siguen contando a sus hijos, por estas fechas, la narración de los hechos que motivaron esta fiesta

¿QUÉ ES LA NAVIDAD? Probablemente, si hiciéramos una encuesta popular con esa pregunta, todo el mundo sabría qué contestar, en cualquier continente del mundo, aunque posiblemente no todas las constataciones serían las que consideramos correctas. Podríamos recopilar más o menos las siguientes respuestas:

-Es una fiesta grande: cuando viene Santa Claus o el Papá Noel.14:06

-Cuando se pone la feria y los circos.

-Cuando nos vamos a esquiar.

-Cuando nos reunimos toda la familia para una buena comida.

-Es cuando se celebra el nacimiento de Jesús en Belén.

Alguna de esas respuestas se podrá dar incluso en países que no tienen tradición cristiana (Japón, por ejemplo), pero que, por influencias occidentales, engalanan las calles y los comercios y celebran la fiesta sin saber por qué.

Un paso adelante en la comprensión de la Navidad (N.) supone el hecho de que muchos padres han contado, y siguen contando a sus hijos, por esas fechas, la narración de los hechos que motivaron esta fiesta. Los narran por costumbre, como una bella rutina, acompañada de una serie de exposiciones belenísticas, preciosamente construidas, mediante las cuales los niños saben que en un lugar nació una noche un niño en un humilde portal, recostado en un pesebre; que unos ángeles cantaban, mientras unos pastores venían a traerles regalos y que a lo lejos aparecían tres camellos con tres reyes, guiados por una estrella, que le llevan al niño oro, incienso y mirra, y que esos reyes siguen trayendo regalos todos los años a los niños que se han portado bien.

Un paso adelante en la comprensión de la Navidad (N.) supone el hecho de que muchos padres han contado, y siguen contando a sus hijos, por esas fechas, la narración de los hechos que motivaron esta fiesta. Los narran por costumbre, como una bella rutina, acompañada de una serie de exposiciones belenísticas, preciosamente construidas, mediante las cuales los niños saben que en un lugar nació una noche un niño en un humilde portal, recostado en un pesebre; que unos ángeles cantaban, mientras unos pastores venían a traerles regalos y que a lo lejos aparecían tres camellos con tres reyes, guiados por una estrella, que le llevan al niño oro, incienso y mirra, y que esos reyes siguen trayendo regalos todos los años a los niños que se han portado bien.

Esta explicación es ya casi la Navidad, aunque habría que decir algo más, que lo dejamos para el final; pero de momento con esa bella historia podemos “funcionar”…Las bellas historias, las narraciones, parábolas, cuentos, son siempre útiles.

No hace mucho tiempo, un cardenal de Los Angeles (USA), llamado Roger Mahoney, escribía: “Durante miles y miles de años, la gente ha contado historias cuando estaba asustada, sentía soledad o confusión; necesitaba juntarse para dar sentido a sus vidas y contarse historias de amor, o de guerra, de valentía, o de humor. Nos gusta contar o escuchar historias; los humanos somos así”.

Jesús fue también narrador de historias, a las que llamaba parábolas. Jesús era oriental y hablaba para orientales, que tienen gran imaginación y para quienes una imagen retórica, una narración, sugiere mucho más que un concepto abstracto. Es un lenguaje que sirve para ser interpretado y da paso a que la inteligencia deduzca una verdad importante. Lo que conviene a nuestra civilización cristiana es no olvidar que esa bella narración no es un simple cuento de hadas, una “story” o un “tale”, como dicen los ingleses, sino una “History” (con hache), que ocurrió realmente en un lugar y tiempo determinados y con un fin muy concreto.

¿CUÁNDO OCURRIÓ? PRIMERO? : ¿En qué año? Este es un tema un poco debatido y, al mismo tiempo, divertido de considerar: Jesús nació y tras su vida, muerte y resurrección, los cristianos sólo se ocuparon de vivir tal como Él enseñó, y de extender su evangelio, y así pasaron muchos años (invasión de los romanos, persecuciones de los primeros emperadores romanos, conversión de Constantino, división del imperio romano, llegada de los pueblos bárbaros, etc.) cuyos años se iban contando oficialmente desde una fecha: la fundación de Roma, que era el año 1º, lo cual se indicaba en los documentos con las iniciales U.C. (“Urbis conditae”= fundación de la ciudad).

Pero varios siglos después de Cristo, el imperio romano se había desmoronado por la división entre oriente y occidente y la invasión de los bárbaros. Roma ya no era la cabeza de un imperio, y es entonces cuando un monje llamado Dionisio el Exiguo (por su baja estatura física pero de gran talla intelectual, porque escribía y compilaba decretos de los Papas y decisiones de Concilios), decidió cambiar el cómputo de los años, iniciándolo desde el año en que nació Cristo. Se basó para ello en el evangelio de Lucas (3, 23) en el que dice que al empezar su vida pública Jesús, tenía 30 años. Y en unos versículos antes (Lucas 3, 1) describe que ello ocurrió en el bautismo que recibió de manos de Juan el Bautista, en el Jordán, “en el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea, etc.”

Confrontando tablas romanas de cronologías, Dionisio dedujo que el año 15 de Tiberio correspondía al año 783 U.C. (de la fundación de Roma). Restando los 30 que tenía Jesús en aquel momento, obtuvo que había nacido en el año 753 U.C., así pues, el año 754 U.C. debería llamarse el año 1º D.C. (después de Cristo). Por tanto, Dionisio, que había estado viviendo hasta entonces en el año 1.275 U.C., se encontró viviendo en el año 526 D.C. (o sea, en el siglo VI).

Confrontando tablas romanas de cronologías, Dionisio dedujo que el año 15 de Tiberio correspondía al año 783 U.C. (de la fundación de Roma). Restando los 30 que tenía Jesús en aquel momento, obtuvo que había nacido en el año 753 U.C., así pues, el año 754 U.C. debería llamarse el año 1º D.C. (después de Cristo). Por tanto, Dionisio, que había estado viviendo hasta entonces en el año 1.275 U.C., se encontró viviendo en el año 526 D.C. (o sea, en el siglo VI).

Este nuevo cómputo fue admitiéndose poco a poco por todas las naciones cristianas; al Reino de Valencia llegó tarde, en el año 1.358. Por supuesto que en algunas naciones donde dominan otras religiones, el cómputo de los años es muy diferente, pero para las relaciones internacionales actuales, se usa ese cómputo de años que originó Dionisio el Exiguo. Sin embargo, historiadores modernos descubrieron que Dionisio se había equivocado un poco. El evangelio de Mateo (2, 1) aporta un dato no visto por Dionisio: que “Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: -¿Dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a rendirle homenaje. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó…” Según unas citas del escritor romano Flavio Josefo, el rey murió en un año que, traducido al cómputo cristiano, equivaldría al 4º antes de Cristo. Si sumamos dos más que vivió Herodes tras la llegada de los Magos, nos da un posible error de seis o siete años. Hubo quien propuso cambiar todas las fechas de la Historia, de forma que en los libros se escribiera que el descubrimiento de América no sería en el 1492 D.C., sino en el 1.499; y que, por ejemplo, la simpática fecha de la batalla de las Navas de Tolosa no sería 1212, sino 1219, etc. etc. Semejante barbaridad no valía la pena, y así lo único que pueden decir los historiadores es que Jesús nació en el año 7 antes de Cristo…

Sabemos, pues, el año de la Navidad o nacimiento de Jesús. Pero ¿SABEMOS EL DÍA?. Esto es más difícil porque, desgraciadamente no se conserva un registro civil de la época… Hay un “carol” (que es como los ingleses llaman a los villancicos) que siempre me ha hecho gracia porque dice lo siguiente:

“God rest you merry, gentlemen; let nothing you dismay, for Jesus Crhist, our savior, was born a Crismas day”.

Esto nos indica la objetivación de la palabra Navidad, o su equivalente en inglés, pues nos dice, traducido al español: “Dios os guarde alegres, caballeros; que nada os perturbe, porque Jesucristo, nuestro salvador, nació en un día de la Navidad”. Ese día es, desde hace muchos años, el 25 de diciembre.

Para los romanos, el día del nacimiento (y sus aniversarios) era el “dies natalis”. El día más importante para ellos era el “dies natalis solis invicti”, o sea, el día del nacimiento del sol y su divinidad (en los griegos era “Helios”), que tenía lugar el equinoccio de invierno, fecha de la victoria de la luz sobre la noche más larga del año, es decir, cuando empieza a alargar el día, que era el 25 de diciembre. Para los cristianos, (que no sabían el día exacto en que nació Jesús) la luz verdadera, la luz del mundo era Jesucristo, y pensaron que era una buena fecha para celebrar el nacimiento del que era más que el sol. Así pues, cristianizaron una fecha pagana, al contrario de lo que se intenta hacer ahora en algunos lugares: paganizar las fechas cristianas.

Tenemos datos históricos escritos sobre esa celebración, aunque probablemente se iniciaría antes, pues el documento escrito siempre se produce bastante después que el acontecimiento real. El primer dato es un calendario litúrgico del año 354 d.C. y durante ese siglo IV hay datos de otras celebraciones de la fiesta de Navidad en el occidente cristiano. En Oriente se solía celebrar la Navidad junto a la Epifanía o adoración de los Magos (que para occidente es el 6 de enero).

Uno de los documentos históricos más valiosos de aquella época, mundialmente apreciado, es el “Itinerario de la virgen Egeria a los Santos Lugares”, que se ha fechado del año 381 al 386. Hay 133 obras literarias comentando ese viaje, glosándolo, traduciéndolo por diversos autores de múltiples países. Se conserva un manuscrito que es copia del que Egeria escribió, y no está completo pues se perdió parte de él, concretamente el relato desde que parte de aquí hasta que llega, lo que era un viaje heroico que duró varios años. El resto es descripción de lo que esta monja, probablemente de Galicia, vio en Tierra Santa: iglesias y lugares que fueron después destruidos por los musulmanes, y después reconstruidos por los Cruzados, algunos descubiertos gracias a la descripción de Egeria. Cuenta cómo se celebraban las fiestas y los domingos, las oraciones que se hacían, las lecturas, los ornamentos. Narra la fiesta de la Epifanía y dice que “en Belén, durante ocho días completos, celebran también cada día esos mismos festejos (que antes ha descrito en Jerusalén), con gran alegría y solemnidad, por lo que acuden de todas partes gentes, no solo monjes, sino seglares, hombres y mujeres”.

Uno de los documentos históricos más valiosos de aquella época, mundialmente apreciado, es el “Itinerario de la virgen Egeria a los Santos Lugares”, que se ha fechado del año 381 al 386. Hay 133 obras literarias comentando ese viaje, glosándolo, traduciéndolo por diversos autores de múltiples países. Se conserva un manuscrito que es copia del que Egeria escribió, y no está completo pues se perdió parte de él, concretamente el relato desde que parte de aquí hasta que llega, lo que era un viaje heroico que duró varios años. El resto es descripción de lo que esta monja, probablemente de Galicia, vio en Tierra Santa: iglesias y lugares que fueron después destruidos por los musulmanes, y después reconstruidos por los Cruzados, algunos descubiertos gracias a la descripción de Egeria. Cuenta cómo se celebraban las fiestas y los domingos, las oraciones que se hacían, las lecturas, los ornamentos. Narra la fiesta de la Epifanía y dice que “en Belén, durante ocho días completos, celebran también cada día esos mismos festejos (que antes ha descrito en Jerusalén), con gran alegría y solemnidad, por lo que acuden de todas partes gentes, no solo monjes, sino seglares, hombres y mujeres”.

Aquí, el occidente cristiano, la costumbre de la Misa por la noche se inicia con el Papa Sixto III en el año 432, y en Santa María la Mayor, de Roma (iglesia que luego fue reconstruida). Este Papa hizo construir en dicha iglesia una capilla que era una copia de la gruta de Belén, por lo que durante tiempo se llamó a esa iglesia “Santa María del Pesebre”.

CÓMO SE CELEBRA LA NAVIDAD.- La liturgia de las iglesias cristianas varía un poco de unas a otras. Nuestra Iglesia Católica celebra una Misa en la víspera o vigilia de Navidad; otra Misa por la noche, que llamamos “misa del gallo”; otra al amanecer, la llamada “misa de la aurora” y, por último, la Misa del día. No en todos los templos se celebran todas estas cuatro Misas, pero están en el Misal.

Alrededor de la liturgia oficial de la Iglesia, se han ido formando en el decurso de los siglos una serie de COSTUMBRES POPULARES originadas por la devoción de las gentes, que no por iniciativa de la jerarquía eclesiástica, pero admitidas por ella, que han contribuido a crear un ambiente alegre y festivo, tanto dentro de los templos, como en las casas particulares y hasta en las calles de las poblaciones. Ya en el siglo V se compusieron cánticos sobre la encarnación y el nacimiento de Jesús, muchos de ellos de origen popular anónimo, y también obra de compositores más o menos famosos.

En España los llamamos “villancicos”, aunque este nombre es adoptado de cantos populares de las villas, sobre temas variados (de amor, de humor, etc.) En inglés se llaman “carols”; en francés, “chansons de Noel”; en alemán, “weihnachtslieder” (pronunciar “vaij-najt-slider”); en italiano, “natale”; en valenciano, “nadalencs”, etc.

Es curioso observar cómo influye en estas canciones el carácter mediterráneo, alegre, espontáneo, imaginativo, que se refleja en unas letrillas llenas de buen humor e incluso, a juicio de algún nórdico, rayanas en la falta de respeto, pero que nacen del cariño familiar. Veamos algunos ejemplos:

-“San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara/ y el niño Jesús le dijo: que me pinchas con las barbas”. Hay muchos ejemplos de villancicos de este tipo. Alguno de ellos no se debería de cantar, por ejemplo: “En el portal de Belén, gitanillos han entrado, y al Niño que está en la cuna, los pañales le han robado”. Otros son más finos: “La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina; sus cabellos son de oro, el peine de plata fina”.

En valenciano los hay muy graciosos también: son famosos aquí los del “Triptic nadalenc” de Blanquer: “Pastoret on vas”, “A Belém m´en vaig” y “Feume lenya que tinc fred”, así como aquel que canta. “Sant Jusep se fa vellet i no pot pujar la escala; matarem un corderet per a tota la semana”, etc.

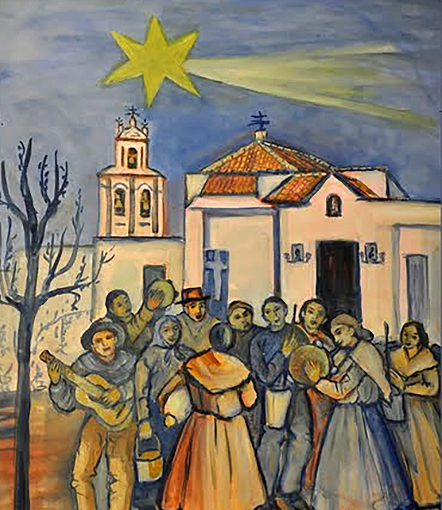

Son famosos en Sevilla los “campanilleros”, grupos de niños que los días de Navidad van recorriendo bares y cafeterías cantando villancicos, ayudándose con instrumentos baratos: un cántaro golpeado con una zapatilla, una botella de anís rascada con una cuchara, unos hierros, una zambomba, etc.

Son famosos en Sevilla los “campanilleros”, grupos de niños que los días de Navidad van recorriendo bares y cafeterías cantando villancicos, ayudándose con instrumentos baratos: un cántaro golpeado con una zapatilla, una botella de anís rascada con una cuchara, unos hierros, una zambomba, etc.

Al contrario, en países más nórdicos, los cantos son más serios e incluso a veces, lecciones de teología. Hay muchos de ellos, solo mencionaré el famoso “Stille nacht” (noche silenciosa), “Es ist in ros entsprungen” (nos ha nacido una rosa de le vara de Jesé), ambos en alemán; o los ingleses: “The first Nowell” (la primera Navidad) o “Away in a manger” (Allá en un pesebre, sin una cuna por cama, el pequeño Señor, Jesús, su cabecita reposaba. Las estrellas del cielo miraban donde él yacía, y el pequeño Señor, Jesús, entre las pajas dormía). También “Once in royal David´s city”, etc. La riqueza y variedad de canciones de Navidad es inmensa, y aparte de las más famosas, hay otra muchas creadas en plan casi anónimo: hay un colegio en Valencia que tiene editados unos discos con villancicos muy graciosos creados por las alumnas: Guadalaviar.

LOS PESEBRES, BELENES O NACIMIENTOS. También llamados “misterios” en Andalucía, son otra de las formas de celebrar la Navidad. El primero se creó en Greccio, villa italiana, por obra de San Francisco de Asís y sus frailes, que iniciaron la costumbre de representar el nacimiento de Jesús en la cueva de Belén, poniendo las figuras de la Virgen, San José, el Niño, y también una burrita y un buey, teniendo presente lo que dice Isaías al comienzo de su libro (1, 3): “Conoce el buey y el asno a su dueño, pero Israel no entiende; mi pueblo no tiene conocimiento” (es un lamento de Yavé). Esta costumbre se ha extendido por todo el mundo y, sobre todo en los países meridionales de Europa, Italia, España, Francia, se siguen poniendo “belenes” en las iglesias y en las casas. A veces hay hasta concursos para ver quien los hace mejor. Son famosos los de Milán, también los de Salcillo, en Murcia, y otros muchos.

Además de los montes, riachuelo, palmeras, etc. se ponen muchos pastores que llevan regalos al Niño Jesús, así como el ángel anunciador. En alguna comarca aparece alguna figura especial: me referiré sólo a un personaje típico de los belenes en Sicilia y en Francia, llamado el “maravillado” o el “Raví”. Está junto al portal con las manos vacías, brazos abiertos en plan de asombro. Según esa tradición, ese pastor está admirado, se siente feliz. Alguien le dice: ”Tú eres un holgazán, no has traído ningún regalo”, pero la Virgen intercede: “No hagas caso, Raví, porque tú estás puesto en la Tierra para maravillarte”. La Virgen nos dice, pues, que el mundo será maravilloso mientras existan personas capaces de maravillarse.

EL ARBOL DE NAVIDAD. Suele ser un abeto, el famoso “tannenbaum”, en alemán. Es otra costumbre navideña, originaria de países nórdicos y que se ha extendido últimamente mucho por el nuestro. Hay casas en que ponen un árbol de navidad sólo, y otras en que ponen además un belén. Tiene raíces cristianas: en Alemania, en la Edad Media, los cristianos celebraban el 24 de diciembre, víspera de Navidad, la “fiesta de Adán y Eva” y con este motivo ponían un árbol del paraíso, en sus ramas colgaban rojas manzanas, en recuerdo de la famosa manzana que mordió Adán, y también velas encendidas que significaban la llegada de la luz de Cristo. Sobre el árbol ponían la estrella de Belén. Esta costumbre pasó en el siglo XVII a los países eslavos y más tarde, en el XIX, a Francia.

EL ARBOL DE NAVIDAD. Suele ser un abeto, el famoso “tannenbaum”, en alemán. Es otra costumbre navideña, originaria de países nórdicos y que se ha extendido últimamente mucho por el nuestro. Hay casas en que ponen un árbol de navidad sólo, y otras en que ponen además un belén. Tiene raíces cristianas: en Alemania, en la Edad Media, los cristianos celebraban el 24 de diciembre, víspera de Navidad, la “fiesta de Adán y Eva” y con este motivo ponían un árbol del paraíso, en sus ramas colgaban rojas manzanas, en recuerdo de la famosa manzana que mordió Adán, y también velas encendidas que significaban la llegada de la luz de Cristo. Sobre el árbol ponían la estrella de Belén. Esta costumbre pasó en el siglo XVII a los países eslavos y más tarde, en el XIX, a Francia.

LOS REYES MAGOS. Es costumbre en España que el día 5 de enero, por la noche, víspera de la Epifanía, los Reyes Magos de Oriente llegan a todas partes dejando regalos a los niños que se han portado bien.

SANTA CLAUS.- Es una derivación, surgida en Holanda, del nombre de San Nicolás de Bari. Este santo, nacido en Asia menor, al sur de la actual Turquía, en el siglo IV, y del cual se desconocen muchos detalles de su vida, aunque se sabe que fue perseguido por Diocleciano, adquiere gran importancia siglos después, al redactarse una vida de santos en la que se recogen muchos milagros hechos por él. Sus restos fueron trasladados desde Turquía hasta Bari, Italia. Era un santo muy generoso y por ello en los Países Bajos, en Navidad y también el día 6 de diciembre, San Nicolás trae los regalos a los niños. Una derivación de él es PAPA NOËL.

LAS “ESTRENAS”, el “aguinaldo” o propinas que se dan en Navidad por los padrinos a sus ahijados es otra costumbre derivada de los primeros cristianos de Roma, que a primeros de año daban unas propinas (dinero o dulces) a los hijos y a los criados, para “estrenar el año”.

Podemos pensar que con motivo de los Reyes Magos, de Santa Claus, de Papá Noel, de las estrenas, etc. los más beneficiados son los comerciantes, que además crean otras fiestas propicias para el gasto: San Valentín, en febrero; San José y el día del padre, en marzo; el día de la madre en Mayo, el día del abuelo en junio; en octubre, Sant Dionís, en noviembre, “todos santos” y “ya es Navidad en el Corte Inglés”…

En conclusión, la Navidad no debe ser solo una bella historia, un relato de algo que aconteció hace más de dos mil años…Debe ser algo presente, no solo porque el llamado “espíritu de la Navidad”, que ha dado lugar a preciosas películas, (recordemos “Qué bello es vivir”, o “Milagro en la calle 34”, “De ilusión también se vive”, el famoso “Cuento de Navidad “ de Dickens, etc.) ha de durar siempre, todo el año, sino porque nosotros, los que nos llamamos cristianos, hemos de tener muy presente que Jesús nació aquel día y que vive hoy, que no se nos ha ido nunca y está siempre con nosotros, y nos enseña a ser generosos, cariñosos, pacíficos, caritativos, podríamos decir, felices.

Aquel acontecimiento que ocurrió en un humilde portal de Belén, ha marcado la vida de los hombres. Nuestra civilización occidental ha sido influida por las enseñanzas del evangelio, y por el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona, ha dado lugar a regímenes democráticos, a pensamientos filosóficos y políticos avanzados, a empresas económicas pioneras, a un patrimonio artístico inmenso en todas las manifestaciones del Arte, en aras de la iniciativa privada, fuente de creatividad.

El llamado “humanismo cristiano” que ha inspirado el ideario de muchos políticos, que han seguido también la doctrina social de la Iglesia, dio lugar al nacimiento de Europa, y como extensión, la civilización del Nuevo Mundo.

Este artículo lo ha escrito un querido amigo para una de sus conferencias. Me ha pedido que mantenga su anonimato, pero si Vd. tiene alguna pregunta o comentario, se lo haré llegar. Me pueden pedir las referencias bibliográficas que ha consultado para hacerlo.

El tiempo de Adviento

Principios y orientaciones sobre la piedad popular y la liturgia en el tiempo de Adviento

Por: Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos | Fuente: Vatican.va

En el tiempo de Adviento

El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza:

– espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y Juez universal;

– conversión, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista: «Convertios, porque está cerca el reino de los cielos» (Mt 3,2);

– esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo (cfr. Rom 8,24-25) y las realidades de la gracia ya presentes en el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo que la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y «nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3,2)

La piedad popular es sensible al tiempo de Adviento, sobre todo en cuanto memoria de la preparación a la venida del Mesías. Está sólidamente enraizada en el pueblo cristiano la conciencia de la larga espera que precedió a la venida del Salvador. Los fieles saben que Dios mantenía, mediante las profecías, la esperanza de Israel en la venida del Mesías.

La piedad popular es sensible al tiempo de Adviento, sobre todo en cuanto memoria de la preparación a la venida del Mesías. Está sólidamente enraizada en el pueblo cristiano la conciencia de la larga espera que precedió a la venida del Salvador. Los fieles saben que Dios mantenía, mediante las profecías, la esperanza de Israel en la venida del Mesías.

A la piedad popular no se le escapa, es más, subraya llena de estupor, el acontecimiento extraordinario por el que el Dios de la gloria se ha hecho niño en el seno de una mujer virgen, pobre y humilde. Los fieles son especialmente sensibles a las dificultades que la Virgen María tuvo que afrontar durante su embarazo y se conmueven al pensar que en la posada no hubo un lugar para José ni para María, que estaba a punto de dar a luz al Niño (cfr. Lc 2,7).

Con referencia al Adviento han surgido diversas expresiones de piedad popular, que alientan la fe del pueblo cristiano y transmiten, de una generación a otra, la conciencia de algunos valores de este tiempo litúrgico.

La Corona de Adviento

La colocación de cuatro cirios sobre una corona de ramos verdes, que es costumbre sobre todo en los países germánicos y en América del Norte, se ha convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos.

La Corona de Adviento, cuyas cuatro luces se encienden progresivamente, domingo tras domingo hasta la solemnidad de Navidad, es memoria de las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo y símbolo de la luz profética que iba iluminando la noche de la espera, hasta el amanecer del Sol de justicia (cfr. Mal 3,20; Lc 1,78).

Las Procesiones de Adviento

En el tiempo de Adviento se celebran, en algunas regiones, diversas procesiones, que son un anuncio por las calles de la ciudad del próximo nacimiento del Salvador (la «clara estrella» en algunos lugares de Italia), o bien representaciones del camino de José y María hacia Belén, y su búsqueda de un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús (las «posadas» de la tradición española y latinoamericana).

Las «Témporas de invierno»

En el hemisferio norte, en el tiempo de Adviento se celebran las «témporas de invierno». Indican el paso de una estación a otra y son un momento de descanso en algunos campos de la actividad humana. La piedad popular está muy atenta al desarrollo del ciclo vital de la naturaleza: mientras se celebran las «témporas de invierno», las semillas se encuentran enterradas, en espera de que la luz y el calor del sol, que precisamente en el solsticio de invierno vuelve a comenzar su ciclo, las haga germinar.

Donde la piedad popular haya establecido expresiones celebrativas del cambio de estación, consérvense y valórense como tiempo de súplica al Señor y de meditación sobre el significado del trabajo humano, que es colaboración con la obra creadora de Dios, realización de la persona, servicio al bien común, actualización del plan de la Redención.

La Virgen María en el Adviento

Durante el tiempo de Adviento, la Liturgia celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María: recuerda algunas mujeres de la Antigua Alianza, que eran figura y profecía de su misión; exalta la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió, total e inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios; subraya su presencia en los acontecimientos de gracia que precedieron el nacimiento del Salvador. También la piedad popular dedica, en el tiempo de Adviento, una atención particular a Santa María; lo atestiguan de manera inequívoca diversos ejercicios de piedad, y sobre todo las novenas de la Inmaculada y de la Navidad.

Sin embargo, la valoración del Adviento «como tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor» no quiere decir que este tiempo se deba presentar como un «mes de María».

En los calendarios litúrgicos del Oriente cristiano, el periodo de preparación al misterio de la manifestación (Adviento) de la salvación divina (Teofanía) en los misterios de la Navidad-Epifanía del Hijo Unigénito de Dios Padre, tiene un carácter marcadamente mariano. Se centra la atención sobre la preparación a la venida del Señor en el misterio de la Deípara. Para el Oriente, todos los misterios marianos son misterios cristológicos, esto es, referidos al misterio de nuestra salvación en Cristo. Así, en el rito copto durante este periodo se cantan las Laudes de María en los Theotokia; en el Oriente sirio este tiempo es denominado Subbara, esto es, Anunciación, para subrayar de esta manera su fisonomía mariana. En el rito bizantino se nos prepara a la Navidad mediante una serie creciente de fiestas y cantos marianos.

En los calendarios litúrgicos del Oriente cristiano, el periodo de preparación al misterio de la manifestación (Adviento) de la salvación divina (Teofanía) en los misterios de la Navidad-Epifanía del Hijo Unigénito de Dios Padre, tiene un carácter marcadamente mariano. Se centra la atención sobre la preparación a la venida del Señor en el misterio de la Deípara. Para el Oriente, todos los misterios marianos son misterios cristológicos, esto es, referidos al misterio de nuestra salvación en Cristo. Así, en el rito copto durante este periodo se cantan las Laudes de María en los Theotokia; en el Oriente sirio este tiempo es denominado Subbara, esto es, Anunciación, para subrayar de esta manera su fisonomía mariana. En el rito bizantino se nos prepara a la Navidad mediante una serie creciente de fiestas y cantos marianos.

La solemnidad de la Inmaculada (8 de Diciembre), profundamente sentida por los fieles, da lugar a muchas manifestaciones de piedad popular, cuya expresión principal es la novena de la Inmaculada. No hay duda de que el contenido de la fiesta de la Concepción purísima y sin mancha de María, en cuanto preparación fontal al nacimiento de Jesús, se armoniza bien con algunos temas principales del Adviento: nos remite a la larga espera mesiánica y recuerda profecías y símbolos del Antiguo Testamento, empleados también en la Liturgia del Adviento.

Donde se celebre la Novena de la Inmaculada se deberían destacar los textos proféticos que partiendo del vaticinio de Génesis 3,15, desembocan en el saludo de Gabriel a la «llena de gracia» (Lc 1,28) y en el anuncio del nacimiento del Salvador (cfr. Lc 1,31-33).

Acompañada por múltiples manifestaciones populares, en el Continente Americano se celebra, al acercarse la Navidad, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de Diciembre), que acrecienta en buena medida la disposición para recibir al Salvador: María «unida íntimamente al nacimiento de la Iglesia en América, fue la Estrella radiante que iluminó el anunció de Cristo Salvador a los hijos de estos pueblos».

¿Existen los pecados ancestrales?

Pregunta:

¿Existen los pecados ancestrales? ¿Es católica la oración de sanación del árbol genealógico?

Respuesta:

En algunos sectores de la Iglesia Católica, sobre todo en grupos de tipo carismático, se ha difundido mucho la práctica de la oración, el rosario o las misas de “sanación del árbol genealógico” o “sanación intergeneracional”, que suscita grandes adhesiones, por un lado, y duras críticas por otro. Lo cuenta Luis Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), en el portal Aleteia.

La Asociación Internacional de Exorcistas ha trabajado este tema en su congreso celebrado en Roma en septiembre de 2018, de la mano del sacerdote mexicano Rogelio Alcántara, a quien se le pidió un estudio exhaustivo sobre el asunto. Alcántara es doctor en Teología y director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Resumimos aquí su intervención.

Unos males supuestamente heredados

El autor resume así la idea que está en la base de la sanación intergeneracional: “los males que padecen actualmente las personas (males psíquicos, morales, sociales, espirituales y corporales) tienen una causa en sus antepasados. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena, por donde van pasando los males que llegan a ella”. ¿De dónde vendrían estos males? De un triple origen: las malas inclinaciones de los antepasados, sus pecados, y las maldiciones lanzadas sobre sus descendientes. Lo que llevaría a la persona a tener “inclinaciones y tendencias a determinados males” o “ataduras ancestrales” muy fuertes.

El autor resume así la idea que está en la base de la sanación intergeneracional: “los males que padecen actualmente las personas (males psíquicos, morales, sociales, espirituales y corporales) tienen una causa en sus antepasados. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena, por donde van pasando los males que llegan a ella”. ¿De dónde vendrían estos males? De un triple origen: las malas inclinaciones de los antepasados, sus pecados, y las maldiciones lanzadas sobre sus descendientes. Lo que llevaría a la persona a tener “inclinaciones y tendencias a determinados males” o “ataduras ancestrales” muy fuertes.

La solución propuesta al creyente por algunos sacerdotes y grupos dedicados al ministerio de sanación y liberación sería “sanar su árbol genealógico con prácticas religiosas y oraciones específicas que puedan cortar esa nefasta ‘herencia’ que se ha recibido de los antepasados”, logrando la liberación propia y el perdón de los ancestros. Para ello se realizan unos ritos que implican asumir “nuevos conceptos como: transferencia, influencia, maldición intergeneracional, herencia ancestral, pegajosidad, sanación del árbol genealógico, etc.”.

¿De dónde viene esta teoría?

Después de ofrecer citas significativas de varios autores que sostienen esta idea, el padre Alcántara afirma que no podemos encontrar ningún autor católico que haya enseñado la doctrina del “pecado ancestral” antes de la segunda mitad del siglo XX, por lo que “es una ‘doctrina novedosa’, inventada, que representa un grave peligro para los que quieren aceptar la revelación divina tal como nos la presenta la Iglesia Católica”.

Esta teoría, según el sacerdote mexicano, “apareció por primera vez entre los protestantes por inspiración pagana. Un misionero protestante, Kenneth McAll, es quien dio el impulso a la práctica de ‘sanar’ el árbol genealógico hasta convertirlo en un movimiento”. Además, estas ideas tampoco tienen ningún fundamento filosófico ni científico. De hecho, el padre Alcántara apunta que “el supuesto fundamento filosófico del llamado daño ancestral es muy semejante a lo que popularmente se conoce como el ‘karma’, idea procedente de la religión hinduista”.

Esta teoría, según el sacerdote mexicano, “apareció por primera vez entre los protestantes por inspiración pagana. Un misionero protestante, Kenneth McAll, es quien dio el impulso a la práctica de ‘sanar’ el árbol genealógico hasta convertirlo en un movimiento”. Además, estas ideas tampoco tienen ningún fundamento filosófico ni científico. De hecho, el padre Alcántara apunta que “el supuesto fundamento filosófico del llamado daño ancestral es muy semejante a lo que popularmente se conoce como el ‘karma’, idea procedente de la religión hinduista”.

Por supuesto, la doctrina del pecado ancestral tampoco tiene fundamento teológico alguno, aunque sus defensores “tratan de justificar su aplicación del ‘karma’ a la teología cristiana basándose en las ciencias psicológicas, especialmente en Carl Jung”. O incluso llegan a citar la doctrina católica del pecado original, sin fundamento.

Pero… ¿no aparece en la Biblia?

La idea de pecados de los antepasados que influyen en la vida de las personas aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, que Rogelio Alcántara detalla y analiza para demostrar que la correcta interpretación de esos textos implica leerlos en su contexto, entendiéndolos “en un progreso pedagógico de la revelación, que llega a su plenitud en Cristo, quien nos enseña el auténtico concepto, por ejemplo, de castigo y misericordia divina”.

Precisamente es la misericordia de Dios el tema que se subraya en los textos bíblicos, la respuesta divina al pecado del ser humano. Por otro lado, hay textos en el Antiguo Testamento en los que se pone de manifiesto “que cada quien cargará con su culpa y las consecuencias de su pecado”, es decir, que “se subraya la dimensión personal del pecado”.

De manera que en el Antiguo Testamento “hay ya una nítida aclaración de la relación entre las consecuencias del pecado y la culpabilidad personal”. Algo que queda confirmado por las palabras de Jesús en los evangelios, como cuando responde a los que le preguntaban si un ciego lo era por sus propios pecados o por los de sus padres. Por eso, el sacerdote afirma que “a partir del análisis de los textos de la Sagrada Escritura podemos concluir que la ‘doctrina’ del llamado ‘pecado ancestral’ y la llamada ‘oración de sanación del árbol genealógico’ no tiene fundamento en la Revelación sobrenatural”.

De manera que en el Antiguo Testamento “hay ya una nítida aclaración de la relación entre las consecuencias del pecado y la culpabilidad personal”. Algo que queda confirmado por las palabras de Jesús en los evangelios, como cuando responde a los que le preguntaban si un ciego lo era por sus propios pecados o por los de sus padres. Por eso, el sacerdote afirma que “a partir del análisis de los textos de la Sagrada Escritura podemos concluir que la ‘doctrina’ del llamado ‘pecado ancestral’ y la llamada ‘oración de sanación del árbol genealógico’ no tiene fundamento en la Revelación sobrenatural”.

Distinción entre influencias, pecados y maldiciones

El paso siguiente en la reflexión es aclarar los términos que se usan y distinguirlos. En primer lugar define la influencia intergeneracional como “todo elemento que altera o determina la forma de pensar o de actuar de alguien de una futura generación”. La influencia de una generación a otra existe, es algo natural, se da por cuestiones ambientales o de convivencia (como la educación humana o religiosa, el buen o mal ejemplo, etc.).

En segundo lugar aclara categóricamente con fundamento en la revelación que los llamados pecados intergeneracionales o ancestrales –entendidos como pecados que se transmiten de una generación a otra– no existen, porque el pecado es un acto libre, cuyas consecuencias por trasgredir la ley divina: culpa y pena son personales y por tanto intransferibles. El padre Alcántara reitera que “si por pecados ancestrales se entienden los pecados de los antepasados que se transfieren a la actual generación, éstos no existen, pues el único pecado que puede transmitirse por vía de la generación es el pecado original”.

Y añade que “si por pecados ancestrales se entiende simplemente los pecados que cometieron nuestros antepasados y que no se trasmiten a las actuales generaciones, podría aceptarse la expresión. Sin embargo, por prestarse a confusión y por correr el riesgo de que se interprete en el primer sentido, es mejor evitar el vocablo”. Los pecados de un antepasado no pueden predisponer al pecado al descendiente, sólo “podrían influir naturalmente (ambientalmente) a modo de ejemplo en las personas cercanas al pecador, pero no pueden predisponer a nadie al pecado”. Los pecados se repiten en las familias, sobre todo, por el mal ejemplo.

¿Tienen efecto las maldiciones?

En este punto, el teólogo mexicano vuelve a la cuestión de “las maldiciones que se hacen como petición al demonio” para que una persona quede privada de algún bien. Después de analizar los distintos tipos, aborda su efectividad: “quien maldice puede simplemente desear el mal del otro, pero el puro deseo humano no tiene poder para causar daño alguno. La maldición podría tener efecto cuando quien la lleva a cabo pide el mal para otro” –ya se lo pida a Dios o al demonio–.

En este punto, el teólogo mexicano vuelve a la cuestión de “las maldiciones que se hacen como petición al demonio” para que una persona quede privada de algún bien. Después de analizar los distintos tipos, aborda su efectividad: “quien maldice puede simplemente desear el mal del otro, pero el puro deseo humano no tiene poder para causar daño alguno. La maldición podría tener efecto cuando quien la lleva a cabo pide el mal para otro” –ya se lo pida a Dios o al demonio–.

Dado que Dios no responde a una petición que busque el mal de otra persona, los únicos que podrían acceder a cumplir las maldiciones son los demonios. ¿Y cómo es posible? Alcántara responde: “por un misterio –incomprensible muchas veces para nosotros– Dios permite actuar a su enemigo causando daños a sus creaturas humanas, de orden físico, psicológico o espiritual para su conversión y salvación”. Avanzando… ¿cuál es el alcance de una maldición o de la brujería en el tiempo? Según el autor, un hombre puede maldecir a sus descendientes, pero sólo a los vivos, pues no tiene bajo su potestad a los que no han sido concebidos.

¿Qué peligros hay?

Para terminar, el sacerdote mexicano afirma que “las llamadas misas (u oraciones) para sanar el árbol genealógico no son parte de la doctrina y liturgia católica… ni en la Revelación, ni en los Santos Padres, ni en la historia de la teología católica hay un solo ejemplo de que ésta sea o haya sido enseñanza católica”.

Basándose en un documento de los obispos franceses, explica que “la llamada oración de sanación del árbol genealógico lleva a la persona a buscar las razones de su sufrimiento fuera de sí misma. Lo cual a su vez impide que haya un verdadero proceso de ayuda psicológica que podría sanar al individuo. Por lo tanto, las ‘misas’ que se celebran con esta intención representan más un peligro psicológico para los fieles que una ayuda”.

Y, por último, subraya que “estas misas desvían la caridad que deberíamos tener hacia nuestros seres queridos difuntos. En efecto, en lugar de ofrecer misas por ellos, pedimos misas para nosotros, en cuanto que queremos que sus pecados dejen de afectarnos en esta vida”.

San Juan de Kety, el sabio que peregrinó a Tierra Santa como mendigo

Viajó desde Polonia a Jerusalén para venerar el sepulcro de Cristo, y a Roma para rezar ante las tumbas de san Pedro y san Pablo

Jan Kanty (San Juan de Kety, Kanty, Cancio o Kenty) nació en Kety, una población situada a 70 km de Cracovia (Polonia) en 1390.

A los 23 años se matriculó en la Universidad de Cracovia, que había sido fundada en 1364. Pese a su reciente creación, la Universidad Jaguellonica -como se llamaba entonces- ya gozaba de prestigio.

Al terminar los estudios fue profesor de Letras y decano de la facultad de Filosofía, en 1432. Más tarde impartió clases en Teología (1433) y destacó en el saber escolástico.

Al ser ordenado sacerdote, se le encargó la parroquia de Olkusz, cerca de Cracovia. En su trabajo pastoral se distinguió por su piedad y por la caridad con todos. Era un ejemplo para los fieles.

Las biografías subrayan que en él se daba el talento para aprender y enseñar, y al mismo tiempo el espíritu de penitencia y el amor al prójimo expresado en los más pobres.

En aquella época Polonia sufría la guerra hussita y había hambre y miseria.

Como parte de su espíritu penitente, hizo peregrinación a Tierra Santa mendigando por el camino. También viajó a Roma en cuatro ocasiones para venerar las tumbas de san Pedro y san Pablo.

San Juan de Kety falleció en Cracovia la víspera de Navidad del año 1473. Tenía 63 años.

La fiesta de este santo se celebra el 23 de diciembre.

Oración

Dios todopoderoso, concédenos crecer en santidad a ejemplo de san Juan de Kety, tu presbítero, para que, ejerciendo el amor y la misericordia con el prójimo, obtengamos nosotros tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Amén