Pablo pide a los gálatas que vuelvan a lo esencial, a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado. Da testimonio de ello en primera persona: «Con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20). Y hacia el final de la Carta, afirma: «En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo!» (6,14).

Si nosotros perdemos el hilo de la vida espiritual, si mil problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros los consejos de Pablo: pongámonos ante Cristo Crucificado, partamos de nuevo de Él. Tomemos el Crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón. O detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el Pan partido por nosotros, el Crucificado resucitado, el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones.

Y ahora, de nuevo guiados por san Pablo, demos un paso más. Preguntémonos: ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús Crucificado en la oración? Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la Cruz: Jesús entrega el Espíritu (cf. Jn 19,30), es decir, da su propia vida. Y el Espíritu, que brota de la Pascua de Jesús, es el principio de la vida espiritual. Es Él quien cambia el corazón: no nuestras obras. Es Él el que cambia el corazón, no las cosas que nosotros hacemos, sino que la acción del Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. (Audiencia General, 27 octubre 2021)

Y ahora, de nuevo guiados por san Pablo, demos un paso más. Preguntémonos: ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús Crucificado en la oración? Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la Cruz: Jesús entrega el Espíritu (cf. Jn 19,30), es decir, da su propia vida. Y el Espíritu, que brota de la Pascua de Jesús, es el principio de la vida espiritual. Es Él quien cambia el corazón: no nuestras obras. Es Él el que cambia el corazón, no las cosas que nosotros hacemos, sino que la acción del Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. (Audiencia General, 27 octubre 2021)

Amigos, Jesús concluye el Evangelio de hoy prescribiendo que dar limosna es clave para la santidad. Ya anteriormente he citado algunos comentarios asombrosos que santos y papas han dicho acerca de dar limosna. León XIII dijo que “una vez que lo demandado por la necesidad y la decencia ha sido obtenido, el resto del dinero pertenece a los pobres”. Juan Crisóstomo dijo, “Si un hombre tiene dos camisas en su ropero, una le pertenece a él; la otra pertenece al hombre que no tiene camisa”. La raíz más profunda de todo esto la encontramos en los profetas, quienes continuamente clamaban contra aquellos que eran indiferentes a los pobres. Los profetas nos enseñan que la compasión es clave en la ética bíblica; sentir el dolor de otros en nuestro corazón. No estamos aquí tratando con una filosofía moral Aristotélica abstracta, sino más bien con algo mucho más visceral.

Esta es la razón por la cual los dos grandes mandamientos están tan estrechamente vinculados: “Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón…y amar a tu prójimo como a tí mismo”. Al amar a Dios percibimos los sentimientos de Dios, y Él es compasivo con los pobres y los oprimidos. Ese es el argumento que una persona bíblica necesita.

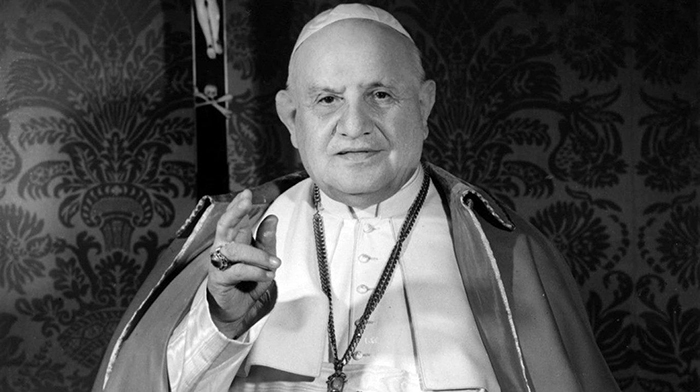

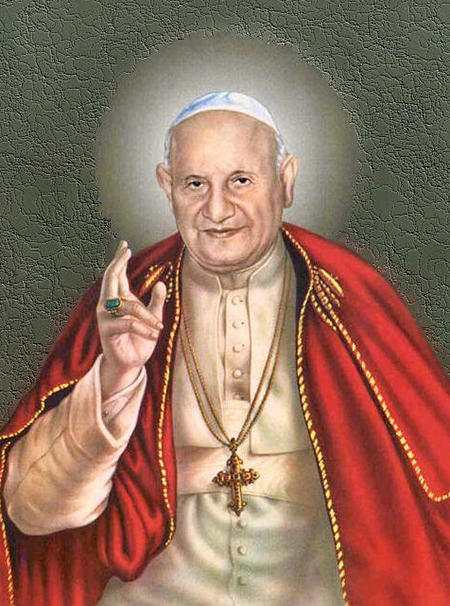

Juan XXIII, Santo

Memoria litúrgica, 11 de ocubre

CCLXI Papa

Martirologio Romano: En Roma, Italia, San Juan XXIII, Papa, cuya vida y actividad estuvieron llenas de una singular humanidad. Se esforzó en manifestar la caridad cristiana hacia todos y trabajó por la unión fraterna de los pueblos. Solícito por la eficacia pastoral de la Iglesia de Cristo en toda la tierra, convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. († 1963)

Fecha de beatificación: 3 de septiembre de 2000, por S.S. Juan Pablo II.

Fecha de canonización: 27 de abril de 2014, por S.S. Francisco

Memoria litúrgica: 11 de octubre

Breve Biografía

Nació en el seno de una numerosa familia campesina, de profunda raigambre cristiana. Pronto ingresó en el Seminario, donde profesó la Regla de la Orden franciscana seglar. Ordenado sacerdote, trabajó en su diócesis hasta que, en 1921, se puso al servicio de la Santa Sede. En 1958 fue elegido Papa, y sus cualidades humanas y cristianas le valieron el nombre de «papa bueno». Juan Pablo II lo beatificó el año 2000 y estableció que su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre.

Nació en el seno de una numerosa familia campesina, de profunda raigambre cristiana. Pronto ingresó en el Seminario, donde profesó la Regla de la Orden franciscana seglar. Ordenado sacerdote, trabajó en su diócesis hasta que, en 1921, se puso al servicio de la Santa Sede. En 1958 fue elegido Papa, y sus cualidades humanas y cristianas le valieron el nombre de «papa bueno». Juan Pablo II lo beatificó el año 2000 y estableció que su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre.

Nació el día 25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte, diócesis y provincia de Bérgamo (Italia). Ese mismo día fue bautizado, con el nombre de Ángelo Giuseppe. Fue el cuarto de trece hermanos. Su familia vivía del trabajo del campo. La vida de la familia Roncalli era de tipo patriarcal. A su tío Zaverio, padrino de bautismo, atribuirá él mismo su primera y fundamental formación religiosa. El clima religioso de la familia y la fervorosa vida parroquial, fueron la primera y fundamental escuela de vida cristiana, que marcó la fisonomía espiritual de Ángelo Roncalli.

Recibió la confirmación y la primera comunión en 1889 y, en 1892, ingresó en el seminario de Bérgamo, donde estudió hasta el segundo año de teología. Allí empezó a redactar sus apuntes espirituales, que escribiría hasta el fin de sus días y que han sido recogidos en el «Diario del alma». El 1 de marzo de 1896 el director espiritual del seminario de Bérgamo lo admitió en la Orden franciscana seglar, cuya Regla profesó el 23 de mayo de 1897.

De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio seminario romano, gracias a una beca de la diócesis de Bérgamo. En este tiempo hizo, además, un año de servicio militar. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904, en Roma. En 1905 fue nombrado secretario del nuevo obispo de Bérgamo, Mons. Giácomo María Radini Tedeschi. Desempeñó este cargo hasta 1914, acompañando al obispo en las visitas pastorales y colaborando en múltiples iniciativas apostólicas: sínodo, redacción del boletín diocesano, peregrinaciones, obras sociales. A la vez era profesor de historia, patrología y apologética en el seminario, asistente de la Acción católica femenina, colaborador en el diario católico de Bérgamo y predicador muy solicitado por su elocuencia elegante, profunda y eficaz.

En aquellos años, además, ahondó en el estudio de tres grandes pastores: san Carlos Borromeo (de quien publicó las Actas de la visita apostólica realizada a la diócesis de Bérgamo en 1575), san Francisco de Sales y el entonces beato Gregorio Barbarigo. Tras la muerte de Mons. Radini Tedeschi, en 1914, don Ángelo prosiguió su ministerio sacerdotal dedicado a la docencia en el seminario y al apostolado, sobre todo entre los miembros de las asociaciones católicas.

En 1915, cuando Italia entró en guerra, fue llamado como sargento sanitario y nombrado capellán militar de los soldados heridos que regresaban del frente. Al final de la guerra abrió la «Casa del estudiante» y trabajó en la pastoral de estudiantes. En 1919 fue nombrado director espiritual del seminario.

En 1921 empezó la segunda parte de la vida de don Ángelo Roncalli, dedicada al servicio de la Santa Sede. Llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo central de las Obras pontificias para la Propagación de la fe, recorrió muchas diócesis de Italia organizando círculos de misiones. En 1925 Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria y lo elevó al episcopado asignándole la sede titular de Areópoli. Su lema episcopal, programa que lo acompañó durante toda la vida, era: «Obediencia y paz».

Tras su consagración episcopal, que tuvo lugar el 19 de marzo de 1925 en Roma, inició su ministerio en Bulgaria, donde permaneció hasta 1935. Visitó las comunidades católicas y cultivó relaciones respetuosas con las demás comunidades cristianas. Actuó con gran solicitud y caridad, aliviando los sufrimientos causados por el terremoto de 1928. Sobrellevó en silencio las incomprensiones y dificultades de un ministerio marcado por la táctica pastoral de pequeños pasos. Afianzó su confianza en Jesús crucificado y su entrega a él.

En 1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Era un vasto campo de trabajo. La Iglesia católica tenía una presencia activa en muchos ámbitos de la joven república, que se estaba renovando y organizando. Mons. Roncalli trabajó con intensidad al servicio de los católicos y destacó por su diálogo y talante respetuoso con los ortodoxos y con los musulmanes. Cuando estalló la segunda guerra mundial se hallaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Procuró dar noticias sobre los prisioneros de guerra y salvó a muchos judíos con el «visado de tránsito» de la delegación apostólica. En diciembre de 1944 Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París.

En 1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Era un vasto campo de trabajo. La Iglesia católica tenía una presencia activa en muchos ámbitos de la joven república, que se estaba renovando y organizando. Mons. Roncalli trabajó con intensidad al servicio de los católicos y destacó por su diálogo y talante respetuoso con los ortodoxos y con los musulmanes. Cuando estalló la segunda guerra mundial se hallaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Procuró dar noticias sobre los prisioneros de guerra y salvó a muchos judíos con el «visado de tránsito» de la delegación apostólica. En diciembre de 1944 Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París.

Durante los últimos meses del conflicto mundial, y una vez restablecida la paz, ayudó a los prisioneros de guerra y trabajó en la normalización de la vida eclesiástica en Francia. Visitó los grandes santuarios franceses y participó en las fiestas populares y en las manifestaciones religiosas más significativas. Fue un observador atento, prudente y lleno de confianza en las nuevas iniciativas pastorales del episcopado y del clero de Francia. Se distinguió siempre por su búsqueda de la sencillez evangélica, incluso en los asuntos diplomáticos más intrincados. Procuró actuar como sacerdote en todas las situaciones. Animado por una piedad sincera, dedicaba todos los días largo tiempo a la oración y la meditación.

En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia como patriarca. Fue un pastor sabio y resuelto, a ejemplo de los santos a quienes siempre había venerado, como san Lorenzo Giustiniani, primer patriarca de Venecia.

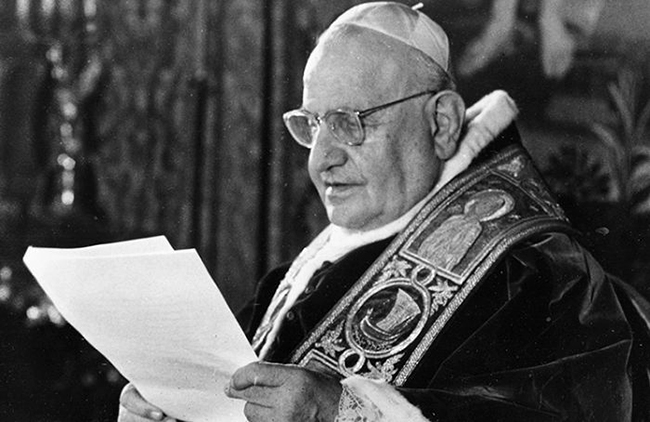

Tras la muerte de Pío XII, fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958, y tomó el nombre de Juan XXIII. Su pontificado, que duró menos de cinco años, lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen Pastor. Manso y atento, emprendedor y valiente, sencillo y cordial, practicó cristianamente las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, recibiendo a hombres de todas las naciones y creencias, y cultivando un exquisito sentimiento de paternidad hacia todos. Su magisterio, sobre todo sus encíclicas «Pacem in terris» y «Mater et magistra», fue muy apreciado.

Convocó el Sínodo romano, instituyó una Comisión para la revisión del Código de derecho canónico y convocó el Concilio ecuménico Vaticano II. Visitó muchas parroquias de su diócesis de Roma, sobre todo las de los barrios nuevos. La gente vio en él un reflejo de la bondad de Dios y lo llamó «el Papa de la bondad». Lo sostenía un profundo espíritu de oración. Su persona, iniciadora de una gran renovación en la Iglesia, irradiaba la paz propia de quien confía siempre en el Señor. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963.

Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del año 2000, y estableció que su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre [1], recordando así que Juan XXIII inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962.

El milagro para su beatificación

El hecho atribuido a la intercesión del Papa Bueno hace referencia a la inexplicable curación de una religiosa, Sor Caterina Capitani, enferma de una dolencia estomacal. Era el año 1966 (apenas tres años después de la muerte de Juan XXIII), cuando la entonces joven Caterina Capitani examinada por los médicos de Nápoles recibió el terrible diagnóstico: «Perforación gástrica hemorrágica con fistulación externa y peritonitis aguda». Un caso a todas luces desesperado en el que el desenlace fatal había sido ya aceptado por la familia. Sin embargo, el 22 de mayo de 1966, las hermanas de la enferma, sabedoras de que Caterina era una ferviente admiradora de Juan XXIII, oraron pidiendo su intercesión mientras le colocaban una imagen del Papa sobre el estómago de Sor Caterina. Pocos minutos después, la monja, a la que ya habían administrado el sacramento de la unción de los enfermos, comenzó a sentirse bien y pidió comer.

Sor Caterina Capitani, quien falleció en marzo del 2010 (a la edad de 68 años), relató haber visto a Juan XXIII sentado al pie de su cama de enferma, diciéndole que su plegaria había sido escuchada. Días más tarde, una radiografía documentó la desaparición completa del mal que padecía. La ciencia, fue incapaz de dar una explicación a la curación, además en el estómago no le quedaron señales de las cicatrices causadas por la fístula. Una comisión de médicos calificó de «inexplicable científicamente» la curación de la religiosa.

Sor Caterina Capitani, quien falleció en marzo del 2010 (a la edad de 68 años), relató haber visto a Juan XXIII sentado al pie de su cama de enferma, diciéndole que su plegaria había sido escuchada. Días más tarde, una radiografía documentó la desaparición completa del mal que padecía. La ciencia, fue incapaz de dar una explicación a la curación, además en el estómago no le quedaron señales de las cicatrices causadas por la fístula. Una comisión de médicos calificó de «inexplicable científicamente» la curación de la religiosa.

La canonización

El papa Juan XXIII tenía en su haber más de veinte curaciones inexplicables atribuidas a su intercesión, incluidas dos de las que su postulador estába convencido de que soportarían el riguroso examen del equipo de asesores médicos de la congregación.

Entre los casos más interesantes, está la historia de una mujer de Nápoles que en 2002 ingirió sin querer una bolsa de cianuro. Invocando al beato se salvó del envenenamiento sin dañar los riñones, o el bazo, y curando al mismo tiempo la cirrosis hepática.

Pero un segundo milagro comprobado no fue necesario. El 5 de julio de 2013 el Papa Francisco firmó el decreto en el cual se aprueba la votación a favor de la canonización del Beato Juan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) realizada el día 2 del mismo mes y año en la sesión ordinaria de los Cardenales y Obispos de la Congregación para la Causa de los Santos.

Para conocer más sobre este proceso recomendamos leer el artículo ¿Por qué Juan XXIII será santo sin milagro?

La limosna del interior enternece el corazón de Dios

Santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41.

Martes XXVIII del Tiempo Ordinario

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.Amén.

Cristo, Rey nuestro.

¡Venga tu Reino!

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Quiero abrirte las puertas de mi corazón de par en par. ¿Qué puedo hacer si Tú no vienes a mi casa? Necesito que el perfume de tu amor llene toda mi vida. Tú eres el único que puede dar un sentido a mi vida y en ti quiero vivir. ¡Cuántas veces como el hijo pródigo me he marchado! Y me doy cuenta que la vida contigo no es fácil, pues hay que cargar la cruz. La diferencia está en que Tú la cargas conmigo, contigo la carga es suave y la cruz ligera. Ven, hoy, a mi corazón y a mi vida.

Evangelio del día (para orientar tu meditación)

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como en fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. ¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo de dentro, y lo tendréis limpio todo».

Palabra del Señor.

Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.

«Dad limosna de lo de dentro». Muchas veces salen a nuestro encuentro una gran cantidad de pobres y necesitados. Muchos vendrán a pedir una moneda, pero otros vendrán a pedir de nuestro tiempo atención o cariño. Y con éstos últimos es necesario dar desde dentro. Con todo el corazón. Pensemos, por ejemplo, en ese familiar que ha tenido un accidente y que necesita que lo acompañemos en el hospital quitándole tiempo al sueño, al trabajo o mi diversión. O qué tal esa persona anciana que siempre habla de las mismas cosas y de la que ya estamos un poco aburridos.

Sí, no basta estar o mirar fríamente. Es necesario dar limosna, pero una moneda distinta. Hace falta el calor del corazón. Los fariseos invitaron a comer a Jesús, pero las puertas de su casa estaban abiertas con formalidad, es decir, era una invitación comprometida y no espontánea. Esto explica por qué están atentos a cada uno de los actos del Maestro. Lo ven todo y, al mismo tiempo, lo critican todo. ¿Cómo hubiese sido si esa invitación fuese del interior, de corazón? No importarían tanto los protocolos… ¿Cómo son nuestras reuniones familiares? ¿Y las comidas con los amigos y personas queridas?

Eso nos pide Jesús hoy. Cuando invitemos a alguien a nuestra casa, cuando demos una limosna hagámoslo desde dentro. No basta con dar una moneda en el momento de las ofrendas durante la misa. Hay que darlo con todo el corazón. Pensemos en esa viuda que puso sus dos moneditas… No dio grandes cantidades, ni fue anunciando con la trompeta. Sin embargo, es enternecedor ver a Jesús que reconoce en esas dos moneditas el gran amor de esa mujer. No importa cuánto demos sino cómo lo demos.

«La verdadera fe es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos, más honestos y más humanos; es la que anima los corazones para llevarlos a amar a todos gratuitamente, sin distinción y sin preferencias, es la que nos hace ver al otro no como a un enemigo para derrotar, sino como a un hermano para amar, servir y ayudar; es la que nos lleva a difundir, a defender y a vivir la cultura del encuentro, del diálogo, del respeto y de la fraternidad; nos da la valentía de perdonar a quien nos ha ofendido, de ayudar a quien ha caído; a vestir al desnudo; a dar de comer al que tiene hambre, a visitar al encarcelado; a ayudar a los huérfanos; a dar de beber al sediento; a socorrer a los ancianos y a los necesitados». (Homilía de S.S. Francisco, 29 de abril de 2017).

Diálogo con Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.

Propósito

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

Esta semana voy a dar una limosna a la Iglesia, con mucho espíritu de gratitud, pensando en cuánto he recibido.

Despedida

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

¡Cristo, Rey nuestro!

¡Venga tu Reino!

Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.

Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

La limosna de sí mismo

El tiempo se esfuma y con él nuestra vida. Así, la mejor limosna que podemos dar a nuestro prójimo, será, sin duda dedicarle algo tan exclusivo como nuestro tiempo.

Cierto día, entre ricos opulentos que echaban grandes cantidades de dinero en el arca del Tesoro del Templo de Jerusalén, se acercó una viuda pobre que depositó allí dos insignificantes monedas. Aquella escena la contemplaba a poca distancia Jesús, quien, sobrecogido, llamó a sus discípulos y les dijo: “Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba, ésta, en cambio, ha echado todo lo que tenía para vivir” (Mc 12,43-44).

Cierto día, entre ricos opulentos que echaban grandes cantidades de dinero en el arca del Tesoro del Templo de Jerusalén, se acercó una viuda pobre que depositó allí dos insignificantes monedas. Aquella escena la contemplaba a poca distancia Jesús, quien, sobrecogido, llamó a sus discípulos y les dijo: “Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba, ésta, en cambio, ha echado todo lo que tenía para vivir” (Mc 12,43-44).

Al decir a los suyos que aquella mujer había dado lo único que tenía para vivir, estaba expresando que en aquella ofrenda se estaba dando a sí misma. Al dar lo único que podría salvarla, lo único a lo que podría estar apegada para la supervivencia, estaba entregando su vida. Era ella misma, y no las dos monedas, la que estaba cayendo en el recipiente de las ofertas hechas a Dios.

Desde los comienzos de la historia del cristianismo la beneficencia ha venido a constituir uno de sus rasgos fundamentales y característicos convirtiéndose, así, en una de sus mejores apologías. “El espíritu de amor mutuo y caridad comunitaria era el rasgo que más impresionaba a los paganos del cristianismo” (Paul Johnson, Historia del Cristianismo, Vergara Grupo Zeta, Barcelona 2005, p. 106). El mismo emperador Juliano el Apóstata († 363), enemigo declarado del cristianismo, no podía menos que admitir que el único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la actividad caritativa de la Iglesia (cf. Deus Caritas est, n.24 ).

Sin embargo, este pasaje evangélico nos refleja un dato fundamental de lo que es la auténtica y genuina caridad cristiana y que debe distinguirla de la mera acción social que cualquier ONG puede llevar a cabo.

La verdadera “limosna” del cristiano no está en dar sino en darse.

Dar es un acto de generosidad, pero que se queda vacío y carente de sentido si no viene acompañado de la donación de sí mismo. San Pablo expresaba esta idea al afirmar: “Aunque repartiera todos mis bienes, […] si no tengo caridad, nada me aprovecha” (1 Cor 13,3). Y es que la caridad cristiana tiene su origen en el corazón, sin el cual no dejaría de ser altruismo frío.

El objetivo último de un cristiano no es solo llenar los estómagos de las 925 millones de personas que sufren por hambre en el mundo (Informe FAO, 2010. enlace), sino principalmente llenar el corazón de aquellos que lo tienen vacío de amor.

Si bien el cristianismo no debe sustraerse, y no lo ha hecho (ver un ejemplo en este enlace), de luchar contra males como la pobreza, las enfermedades o la desnutrición que hay en el mundo, ha entendido, y gracias a Dios algunos también comienzan a hacerlo (enlace), que el mundo no se arregla sólo con dinero, sino que éste debe ir acompañado con la donación sincera, generosa y personal de uno mismo.

Parafraseando a Benedicto XVI, se podría decir: quien no se da a sí mismo y a Dios, da demasiado poco; pues “ningún proyecto económico, social o político puede sustituir el don de uno mismo a los demás en el que se expresa la caridad” (Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 2006).

Para el cristiano, Dios es el origen de la caridad, que “ha de entenderse no solamente como una filantropía genérica, sino como don de sí, incluso hasta el sacrificio de la propia vida en favor de los demás, imitando el ejemplo de Cristo” (Benedicto XVI, Discurso a los miembros de Caritas Internationalis, 27 de mayo de 2011).

Es aquí donde el hecho de dar, de donar a los demás, se extiende a todos los hombres, y no se restringe a la gente pudiente y de buena condición. Todos, hasta el mendigo más abandonado, hasta el más pobre de los pobres, pueden “dar limosna a sus hermanos”, incluso a aquellos que viven en la opulencia (con frecuencia estos suelen ser los más necesitados).

Es aquí donde el hecho de dar, de donar a los demás, se extiende a todos los hombres, y no se restringe a la gente pudiente y de buena condición. Todos, hasta el mendigo más abandonado, hasta el más pobre de los pobres, pueden “dar limosna a sus hermanos”, incluso a aquellos que viven en la opulencia (con frecuencia estos suelen ser los más necesitados).

Pero si no se tiene nada material, ¿qué cosa valiosa podemos dar a los demás? Bástenos aquí mencionar una de tantas: el tiempo.

Nuestro tiempo es sagrado, los minutos que ahora corren no regresarán jamás. Las horas que pasamos en esta vida son algo único y exclusivo que se escapa sin remedio a cada instante. El tiempo se esfuma y con él nuestra vida. Así, la mejor “limosna” que podemos dar a nuestro prójimo, será, sin duda dedicarle algo tan exclusivo como nuestro tiempo. Al consagrarle algo que no se puede producir como el dinero o los bienes materiales, le estaremos dando una parte de nuestro ser finito y escaso que no tendremos más; en definitiva, le ofreceremos una parte de nosotros mismos.

La beata Teresa de Calcuta, al inicio no tenía nada que dar a sus pobres, pero comenzó por ofrecerles lo más valioso que tenía, algo que ni todo el dinero del mundo podría sustituir y ni siquiera comparase: su corazón y su tiempo. Por esto ella misma lanzaba esta valiente invitación: “No deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón”.

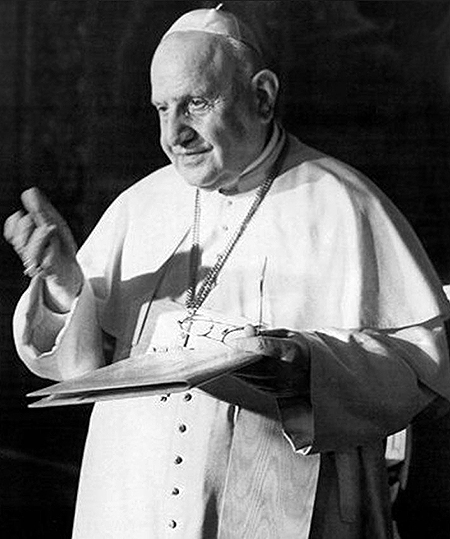

San Juan XXIII, el Papa del «aggiornamento» eclesial

Gracias a este buen hombre se logró un giro extraordinario en el modo de vivir la fe

Algunos recordarán el Catecismo escrito por el jesuita Jerónimo Martínez de Ripalda en 1616. Su influencia siguió hasta mediados del siglo XX.

Presentaba a un Jesús maestro que enseñaba la sana doctrina cristiana: «credo, mandamientos, oraciones y sacramentos».

Esto dio forma a un estilo devocional y ensimismado, muy distante y olvidadizo, desplazando la centralidad de la praxis fraterna de Jesús como aquello que da sentido al cristianismo.

Quizás debamos preguntarnos si leemos los Evangelios y nos relacionamos personalmente con Jesús, o nos limitamos a practicar el culto.

Podemos estar ante a un estilo de catolicismo que ha olvidado lo central, como es la puesta en práctica del Reino predicado por Jesús, como lo ha recordado el papa Francisco.

Angelo Roncalli

En un ambiente donde el cristianismo se comprendía doctrinariamente, creció Angelo Roncalli, el futuro Papa, elegido a los 77 años, que llevaría por nombre Juan XXIII.

En un ambiente donde el cristianismo se comprendía doctrinariamente, creció Angelo Roncalli, el futuro Papa, elegido a los 77 años, que llevaría por nombre Juan XXIII.

Su ministerio transcurrió como delegado apostólico del Vaticano en Bulgaria, Turquía y Grecia.

Fue admirado por salvar la vida de muchos judíos durante el nazismo, obviando protocolos diplomáticos y poniendo en riesgo su vida.

Luego de la guerra fue enviado como nuncio a Francia para reconciliar a una Iglesia dividida por la presencia de obispos colaboracionistas con el nazismo. Terminó ganándose el corazón del pueblo.

Fue luego nombrado patriarca de Venezia donde permaneció hasta su elección como el Papa número 261, desde 1958 hasta 1963.

Aires de cambio

Este hombre, de gran sencillez, fue teológicamente cercano a la nouvelle théologie francesa y al movimiento litúrgico alemán. Lo rodeaban aires de reforma.

A los primeros meses de ser elegido recortó los altos estipendios de la curia, reconoció los derechos laborales de los laicos en el Vaticano y mejoró sus salarios.

Nombró a cardenales de otros continentes, entre ellos al primer venezolano, el cardenal Quintero.

Fue el primer Papa en visitar parroquias romanas, hospitales de niños y cárceles, como Obispo de Roma.

Luego de 400 años aceptó reunirse con el arzobispo de Canterbury. Y para los que no recuerdan, decretó la excomunión de Fidel Castro.

Anunció el Vaticano II

Esto no sería todo. Aquel hombre elegido bajo la sombra de un papado de transición, anunciaría sorpresivamente la convocatoria a un nuevo Concilio.

Tan solo a tres meses de su elección, el 25 de enero de 1959 anunció lo que se conocería como el XXI Concilio Ecuménico Vaticano II.

Luego de una amplia tradición de veinte concilios ecuménicos que formularon dogmas y condenaron herejías, Roncalli se atrevía a recordar en su discurso inaugural del 11 de octubre de 1962 el sentido que debía inspirar a este Concilio:

«Cristo pronunció esta sentencia: Buscad primero el Reino de Dios y su justicia. La palabra primero nos indica hacia dónde se tienen que dirigir especialmente nuestras fuerzas y nuestros pensamientos».

Buscar el Reino era hacer lo que Jesús dijo (MM 235).

El mundo ya no podía ser visto como lugar de pecado sino como presencia del amor de Dios. La Iglesia ya no podía ser creíble por sus jerarcas, sino por su servicio a la humanidad.

Una Iglesia para todos

El cambio de paradigma fue tremendo. Implicaba situar a la comunidad eclesial como quien «está presente en este mundo y con él vive y obra» (Gaudium et Spes 40), pues «el gozo y la esperanza, las tristezas y angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo» (GS 1).

El cambio de paradigma fue tremendo. Implicaba situar a la comunidad eclesial como quien «está presente en este mundo y con él vive y obra» (Gaudium et Spes 40), pues «el gozo y la esperanza, las tristezas y angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo» (GS 1).

El Concilio se inspiraba en un mensaje que el Papa había difundido por Radio el 11 de septiembre de 1962: «de cara a los países pobres, la Iglesia se presenta como es y quiere ser: la Iglesia de todos, pero especialmente la Iglesia de los pobres».

En sus dos encíclicas más destacadas, Mater et Magistra y Pacem in Terris, se dirigió por vez primera «a todos los hombres de buena voluntad», y no sólo a los católicos, dejando claro que el camino de la Iglesia es, como luego dirá el Vaticano II, «el servicio a la humanidad» (GS 41) como pueblo de Dios que busca la construcción de la «fraternidad».

«Es la persona humana la que hay que salvar, y es la sociedad humana la que hay que renovar» (GS 3).

Es Cristo, y no la Iglesia, el centro y sentido del cristiano (MM 236ss). Es la paz y no el carrerismo, el poder o las ideologías, lo que hay que construir (PT 161ss).

Es por esta razón que el Papa quiso que el Concilio se dirigiera «a la humanidad entera» (GS2), para poder «contribuir a la humanización de la familia humana» (GS 40).

Aggiornamiento

Gracias a este buen hombre se logró un giro extraordinario en el modo de vivir la fe.

A él le debemos el inicio de un acontecimiento que superó las propias fronteras de la Iglesia y puso en marcha un proceso de aggiornamento radical.

Buscó inspirar, no fácil aunque sí acertadamente, la convicción de que «el porvenir de la humanidad está en las manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir» (GS 31).

Podemos imaginar el impacto de esa frase en aquellos años donde los intentos de reforma y diálogo con el mundo eran rechazados.

Recordemos hoy sus sabias palabras:

«La salvación y la justicia no están en la revolución, sino en una evolución… La violencia jamás ha hecho otra cosa que destruir… encender las pasiones; acumular odio… y precipitar a los hombres a la dura necesidad de reconstruir… sobre los destrozos de la discordia».