Amigos, el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma incluye uno de los versículos más famosos en la Biblia: “Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Juan 3,16). De muchas maneras, este versículo es el Evangelio en miniatura. Pero podríamos aislar demasiado esta frase y perdernos la importancia real que tiene cuando no prestamos atención a lo que sucede justo antes: la referencia de Jesús a la serpiente del desierto.

John 18:1-40,

John 19:1-42

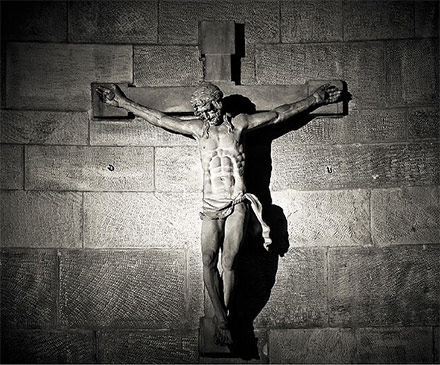

Amigos, el Evangelio de San Juan de hoy es la maravillosa narrativa sobre la Pasión de Cristo.

En la Cruz, Jesús se involucró muy de cerca con el pecado (porque allí es donde nos encontramos los pecadores) y permitió que el fuego y la furia del pecado lo destruyeran, incluso mientras nos protegía.

En la Cruz, Jesús se involucró muy de cerca con el pecado (porque allí es donde nos encontramos los pecadores) y permitió que el fuego y la furia del pecado lo destruyeran, incluso mientras nos protegía.

Podemos ver, con especial claridad, por qué los primeros cristianos asociaron a Jesús crucificado con el siervo sufriente de Isaías. Al soportar el dolor de la Cruz, Jesús realmente cargó con nuestros pecados; por Sus llagas fuimos, de hecho, curados.

Y es por ello que la muerte sacrificial de Jesús es agradable al Padre. El Padre envió a Su Hijo al olvido de Dios, al pantano del pecado y la muerte, no porque se deleitara al ver a su Hijo sufrir, sino porque quería que su Hijo llevara la luz divina al lugar más oscuro.No es la agonía del Hijo en Sí misma lo que agrada a Su Padre, sino la obediencia voluntaria del Hijo al ofrecer Su Cuerpo en sacrificio para quitar el pecado del mundo. San Anselmo dijo que la muerte del Hijo restableció la relación correcta entre la divinidad y la humanidad.

Isaías 52:13-53:12 – Hebreos 4:14-16-5:7-9 – Juan 18:1-19.42

La liturgia de ese día está empapada de silencio y de un dolor sereno. Un silencio y un dolor que impresionan.

Sin embargo, este año el dolor es más intenso y el silencio más pesado. Al inicio, durante la postración, se hacía más fuerte la aflicción por la muerte de Jesús y el agobio por los muertos debido a la epidemia que nos asedia, debido al dolor inconsolable de sus personas queridas, angustia de los enfermos y de sus familiares, del cansancio de tantos médicos y personal sanitario, de tantos trabajadores y servidores públicos que corren el riesgo de contaminarse para servir a los demás.

Sin embargo, este año el dolor es más intenso y el silencio más pesado. Al inicio, durante la postración, se hacía más fuerte la aflicción por la muerte de Jesús y el agobio por los muertos debido a la epidemia que nos asedia, debido al dolor inconsolable de sus personas queridas, angustia de los enfermos y de sus familiares, del cansancio de tantos médicos y personal sanitario, de tantos trabajadores y servidores públicos que corren el riesgo de contaminarse para servir a los demás.

Se hacía más fuerte, también, el agobio, por las situaciones dramáticas en los campos de refugiados, en las cárceles; el agobio por tanto de sufrimiento que hay en nuestro entorno y en todo el mundo. Vivimos una experiencia fuerte de muerte y sufrimiento.

La liturgia de esta tarde nos presenta a Jesús encarado con el drama de su sufrimiento y de su muerte, con el drama del sufrimiento y de la muerte de la humanidad entera.

La lectura de la carta a los cristianos hebreos, en la segunda lectura, nos ha dicho cómo se vio invadido, al igual que cualquier otro ser humano, por las tinieblas de la angustia previas a la agonía que se le acercaba. Jesús experimentó un agobio máximo: se dirigió a Dios que podía salvarlo de la muerte -decía la carta- rogándole y suplicándolo con grandes clamores y con lágrimas. Pero los sufrimientos de Jesús no le han alejado del Padre; al contrario, él le ofrece su voluntad en una obediencia de amor: aunque era el Hijo, aprendió en el sufrimiento lo que es obedecer. Ni, los sufrimientos, tampoco le han alejado de la humanidad. Al contrario. Lo han hecho solidario de las angustias y sufrimientos de todo el mundo. Solidario de la muerte de cada uno. Jesús está en agonía hasta el fin del mundo en cada hombre y cada mujer que sufre, que muere (cf. Blaise Pascal, Pensamientos, 553).

La lectura de la carta a los cristianos hebreos, en la segunda lectura, nos ha dicho cómo se vio invadido, al igual que cualquier otro ser humano, por las tinieblas de la angustia previas a la agonía que se le acercaba. Jesús experimentó un agobio máximo: se dirigió a Dios que podía salvarlo de la muerte -decía la carta- rogándole y suplicándolo con grandes clamores y con lágrimas. Pero los sufrimientos de Jesús no le han alejado del Padre; al contrario, él le ofrece su voluntad en una obediencia de amor: aunque era el Hijo, aprendió en el sufrimiento lo que es obedecer. Ni, los sufrimientos, tampoco le han alejado de la humanidad. Al contrario. Lo han hecho solidario de las angustias y sufrimientos de todo el mundo. Solidario de la muerte de cada uno. Jesús está en agonía hasta el fin del mundo en cada hombre y cada mujer que sufre, que muere (cf. Blaise Pascal, Pensamientos, 553).

La desdicha de la que hablaba el libro del profeta Isaías, en la primera lectura, recae sobre Jesús. Recae por una doble causa. Por un lado, Jesús es víctima de quienes ostentan el poder religioso y civil que quieren eliminarlo porque es contrario a sus intereses y predica una doctrina nueva y liberadora. Pero al mismo tiempo, en el designio amoroso del Padre, sus heridas nos curan, porque toma sobre sí el pecado de todos e intercede a favor de todos.

Por eso Ponç Pilato puede decir, tal y como hemos escuchado en el relato de la pasión: ¡Aquí tenéis al hombre! Este hombre de apariencia lamentable por la debilidad y las heridas de la flagelación y que lleva un traje ridículo, es, a ojos de la fe, el hombre verdadero, la personificación de todo ser humano, con su fragilidad, la su indefensión, pero también con su dignidad y su trascendente dimensión. Este hombre, con su cruz, inaugura el Reino de Dios y abre el camino de la vida para siempre. Sí, en la pasión, Jesús se hace más cercano a la humanidad para curarnos interiormente, para salvarnos.

Por eso Ponç Pilato puede decir, tal y como hemos escuchado en el relato de la pasión: ¡Aquí tenéis al hombre! Este hombre de apariencia lamentable por la debilidad y las heridas de la flagelación y que lleva un traje ridículo, es, a ojos de la fe, el hombre verdadero, la personificación de todo ser humano, con su fragilidad, la su indefensión, pero también con su dignidad y su trascendente dimensión. Este hombre, con su cruz, inaugura el Reino de Dios y abre el camino de la vida para siempre. Sí, en la pasión, Jesús se hace más cercano a la humanidad para curarnos interiormente, para salvarnos.

El dolor, los miedos, la enfermedad, la muerte que estos días se nos hacen tan inmediatos sólo encuentran una posibilidad de sentido en la pasión de Jesús. Una pasión que no termina abocada en la muerte. Dios le escuchó por su sometimiento y le salvó de la muerte, le hizo entrar en la gloria y se convirtió en fuente de salvación eterna para todos los que están cansados y agobiados y acuden a él (cf. Mt 11, 28) . Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios, que es la cruz de Jesús, para que nos acoja y conceda el auxilio que necesitamos. La agradecida meditación de la pasión del Señor iluminada ya por la luz pascual, nos hace reencontrar la paz para seguir viviendo el momento presente, difícil y doloroso, y por ser portadores de esperanza. En medio de tanta tribulación que nos rodea, mantengamos firme la fe que profesamos.

Jesús hizo don de sí mismo al Padre, con las manos levantadas en la cruz como la ofrenda del atardecer, verdadero desempeño de las palabras del salmo 140 (cf. v. 2). Desde entonces, la cruz ya no es un patíbulo de ignominia y muerte, sino un símbolo de victoria. El nuevo y definitivo árbol de la vida. Por eso muchas representaciones antiguas muestran que de la cruz brotan corrientes de agua cristalina para indicar la gracia, la vida, la amistad con Dios, los sacramentos. Ciertamente, de la cruz brota un río de misericordia que nos ofrece el perdón y la liberación. En la muerte de Jesucristo encontramos la razón de nuestro gozo, de nuestra esperanza, de nuestra salvación.

Jesús hizo don de sí mismo al Padre, con las manos levantadas en la cruz como la ofrenda del atardecer, verdadero desempeño de las palabras del salmo 140 (cf. v. 2). Desde entonces, la cruz ya no es un patíbulo de ignominia y muerte, sino un símbolo de victoria. El nuevo y definitivo árbol de la vida. Por eso muchas representaciones antiguas muestran que de la cruz brotan corrientes de agua cristalina para indicar la gracia, la vida, la amistad con Dios, los sacramentos. Ciertamente, de la cruz brota un río de misericordia que nos ofrece el perdón y la liberación. En la muerte de Jesucristo encontramos la razón de nuestro gozo, de nuestra esperanza, de nuestra salvación.

Ahora, uniéndonos a la gran intercesión de Jesús en la cruz en favor de toda la humanidad, presentaremos al Padre la oración de la Iglesia en favor del mundo entero. Para que el río de vida que brota de la cruz llegue a toda la humanidad.